ドクターUの3分健康法

私は、内科医院を開業しておりますが、医師としての顔の他もう一つの顔があります。

それは「健康オタク」の顔です。

父が医師だったこともあり、小さい頃から「肉を食べるときには一緒に野菜も食べなさい。

そうでないと心臓病になるぞ。」と脅かされて育ったものです。

この教えを忠実に守ったのですが、生来頑健とは言えない私は、毎年のようにインフルエンザに苦しめられておりました。

何とか克服できないものかと考え、始めたのが深呼吸でした。

中学生の時に読んだ少年漫画雑誌がきっかけでしたが、今にして思うと私の人生の転機であったとさえ思っています。朝の清々しい空気をいっぱいに吸うと快い。

毎朝1分の深呼吸が毎日の行事になり、いつの間にか病気をすることがなくなったのです。

その後、高校時代には蓄膿症を治すため「鼻洗い」を、頭を柔らかくするためには身体からとストレッチを始めました。

これらの健康法は現在も欠かさずほぼ毎日続けています。

お蔭で成人病と縁がなく、古稀を迎えた現在も、仕事、遊び、りくカフェを通したボランティア活動と人生の幸せを感じています。

そして、健康のありがたさを実感し、私が経験によって得たものをお伝えしたいと思ったのでした。

第1章 健康の大切さ

1.自分のため

【健康と幸せ】

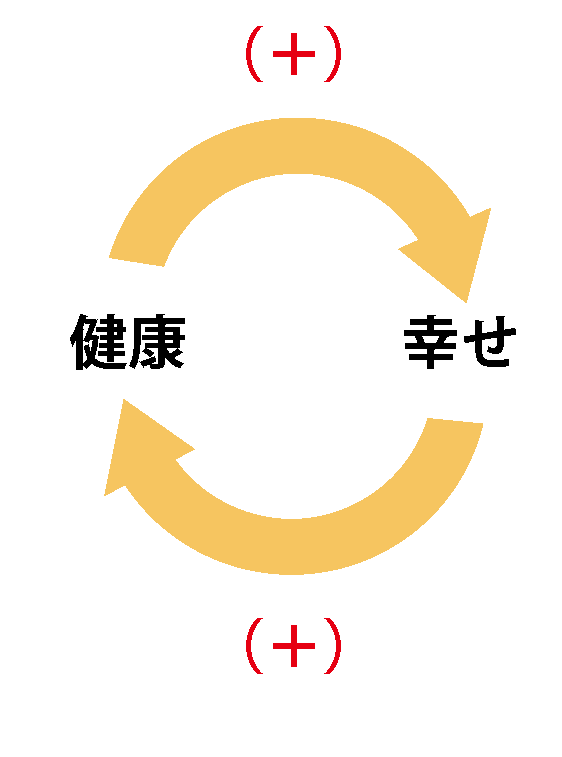

健康と幸せは、密接な関係があります。健康であります。

健康であればこそ、学業や仕事にも集中でき、毎日の生活の中に幸せを感じることができます。

一方、幸せを感じることは心身の健康に良い影響を与えます。

このように、健康と幸せはお互いを高め合い、良いサイクルを形成しています。

【人生100年時代】

今や人生 100 年時代、年齢を重ねてからの幸せも重視されます。

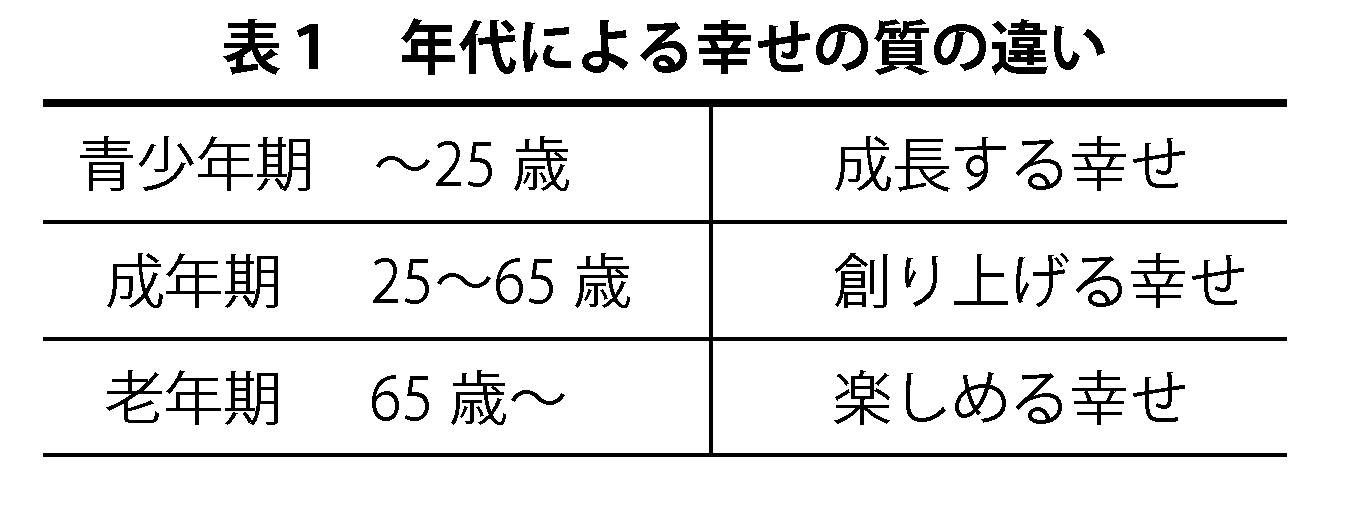

私は年代 による幸せの質の違いを、表 1 のように大雑把に捉えています。

青少年期、成年期は、目的を達成した時の喜びは大きいものの、他者との競争、事の成否などストレスがつきまといます。

老年期はこれらのストレスから解放され、人生を真にリラックスして楽しむことができます。

しかし、この年代は病気になることも多く、健康であることが幸せの鍵です。

【健康と幸せ】

健康と幸せは、密接な関係があります。健康であります。

健康であればこそ、学業や仕事にも集中でき、毎日の生活の中に幸せを感じることができます。

一方、幸せを感じることは心身の健康に良い影響を与えます。

このように、健康と幸せはお互いを高め合い、良いサイクルを形成しています。

【人生100年時代】

今や人生 100 年時代、年齢を重ねてからの幸せも重視されます。

私は年代 による幸せの質の違いを、表 1 のように大雑把に捉えています。

青少年期、成年期は、目的を達成した時の喜びは大きいものの、他者との競争、事の成否などストレスがつきまといます。

老年期はこれらのストレスから解放され、人生を真にリラックスして楽しむことができます。

しかし、この年代は病気になることも多く、健康であることが幸せの鍵です。

2.家族のため

健康は自分だけのものではありません。

一旦病気になれば、愛する家族に経済的負担だけでなく肉体的、精神的負担を負わせることになります。

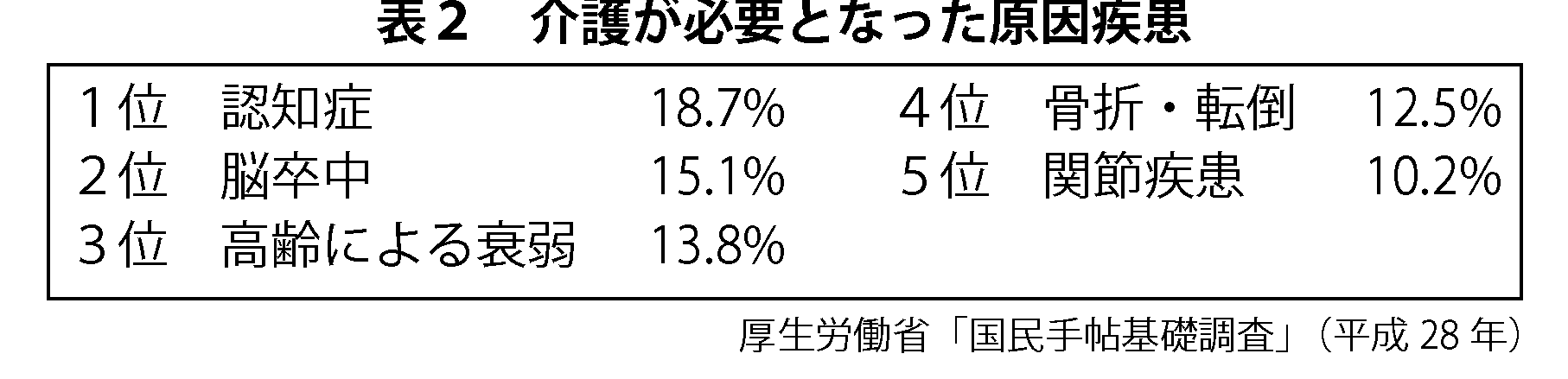

近年、介護にまつわる問題もクローズアップされています。

3.そして、国のために

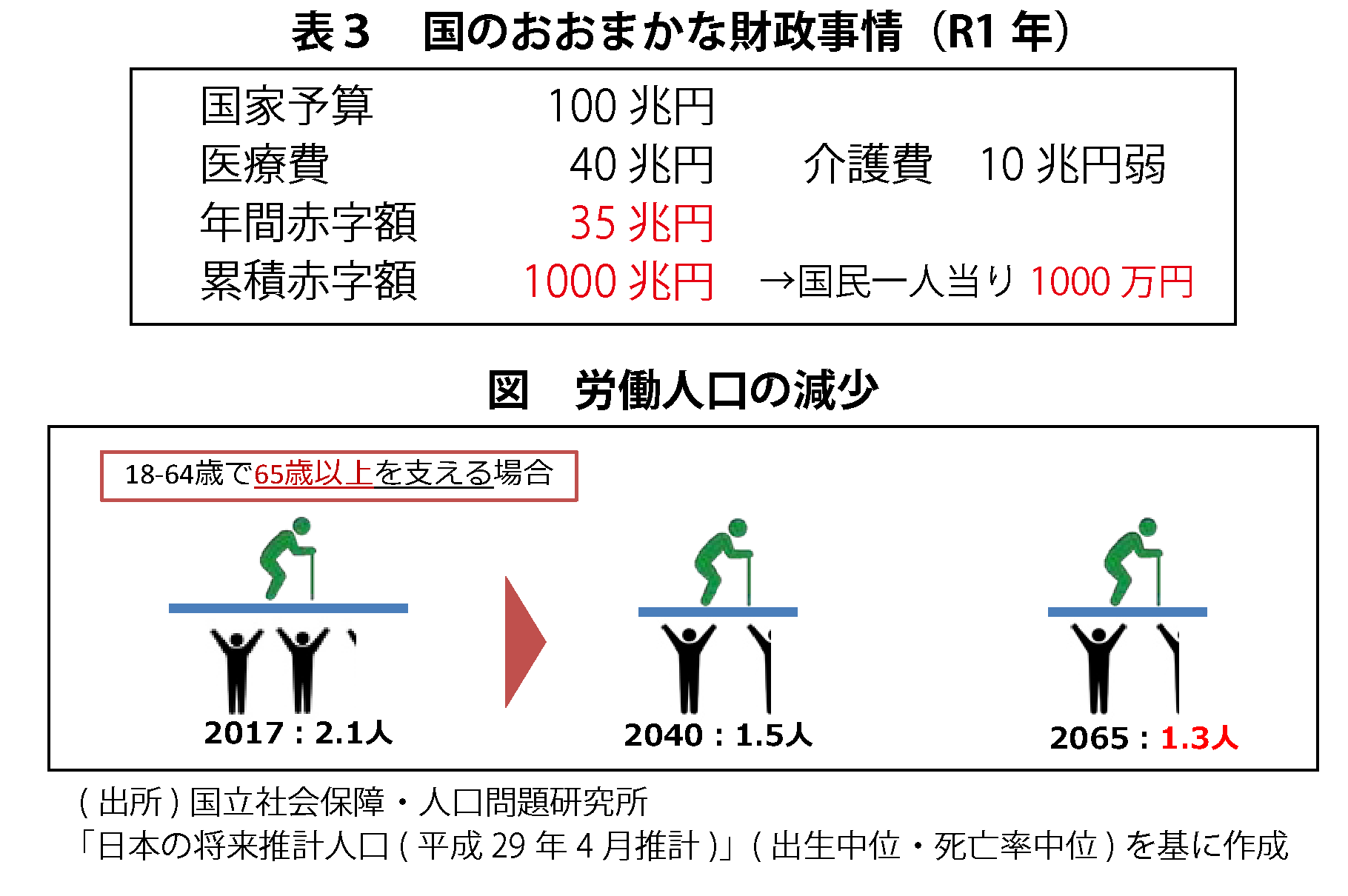

健康は、国においても益々重要なテーマとなっています。

少子高齢化に伴い、医療費、介護費が増加の一途をたどるのに加え、高齢者を支える労働人口の減少が限界に来ているからです。

国民一人一人が健康になることで、これらの問題を解決することができます。

第2章 健康の秘訣は続けること

どんなに良い健康法でも、やめてしまえば効果は途絶えます。

生涯にわたって健康を維持するためには、健康づくりの習慣を続けなければなりません。

健康の秘訣とは、すなわち続ける秘訣と言えるでしょう。

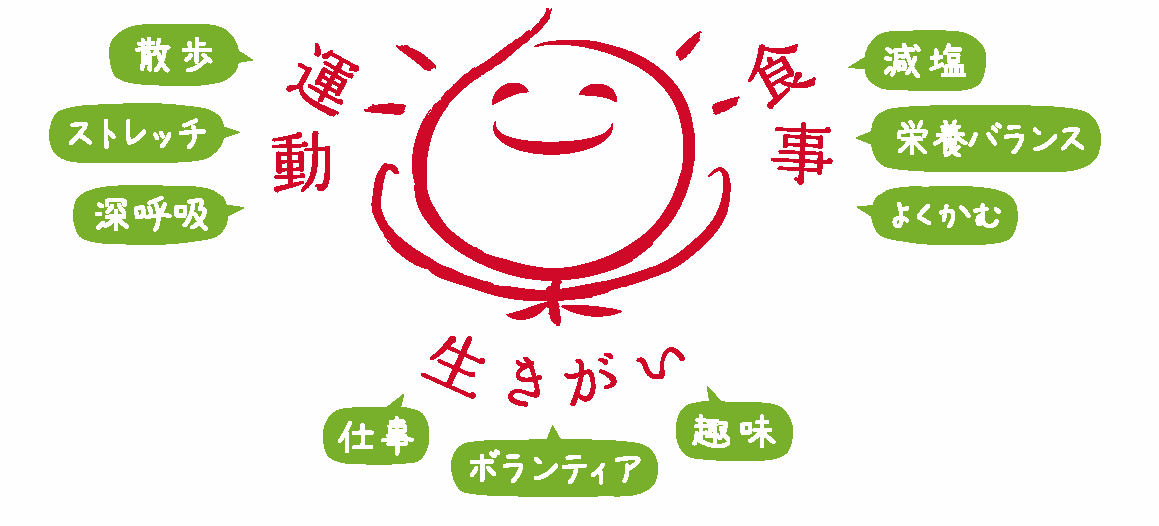

1.基本は食事、運動、生きがい

健康は食事、運動、生きがいについて自分なりの日課を創り上げ、続けることによって維持されます。

しかし、現実は理想通りにはいきません。特に運動は、社会人になるとやめてしまう人が多いのが実情です。

まとまった時間が取れないからですが、この問題に応えるのが「3分健康法」です。

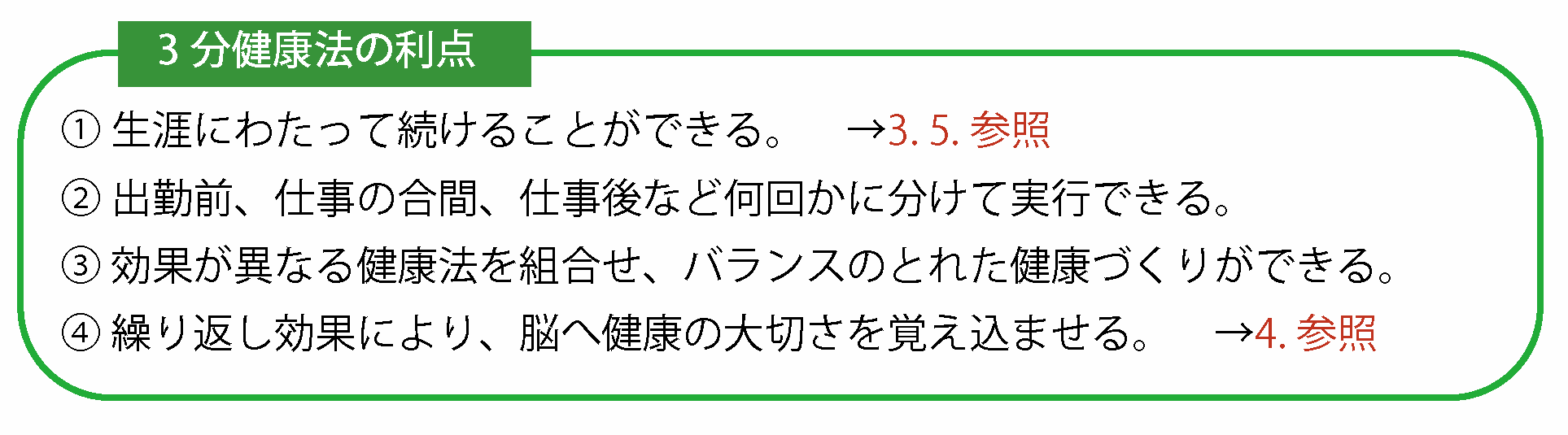

2.3分健康法の意義

3分以内にできる短時間の健康法は、下記のような多くの利点があります。

1回1回はわずかでも、長く続けることにより大きな効果が得られます。

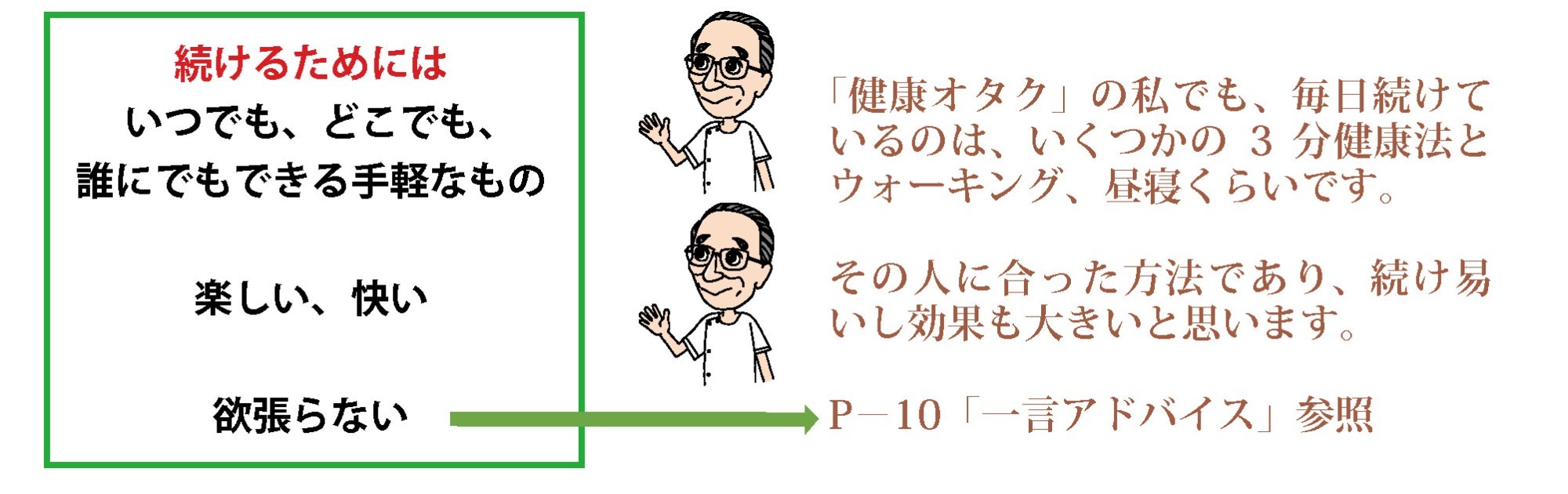

3.続ける秘訣:努力を要するものは長続きしません。時間・苦痛・量の負担を極力抑えるのが、続ける秘訣です。

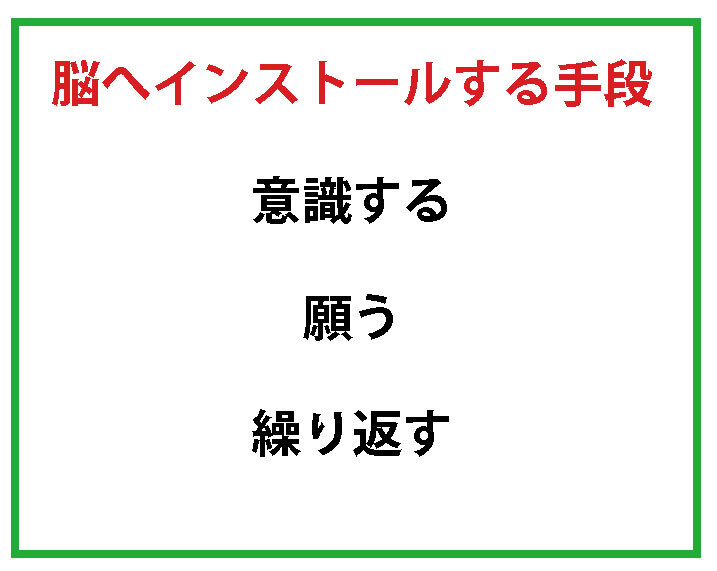

4.脳へのインストールとは?:3分でも効果がある理由

「ある事が大事だ」と脳に覚え込ませると、脳は関係する情報を集め、目的実行のための判断を勝手にしてくれます。

私は、この事を比喩的に「脳へのインストール」と呼んでいます。

脳へインストールする手段は、興味を持ち、意識する→願う→繰り返すことです。

特に、同じことの繰り返しが効果が大きいと考えています。

たった3分でも毎日行う健康法が効果があるのは、繰り返しによる「脳へのインストール」効果のためと考えています。

5.3分健康法の勘所

まずは、気軽に始めることです。

毎日短時間の健康法は、いつか歯磨きや洗顔のように生活の一部になります。

そうなれば続けることは容易で、3分健康法の目指すところでもあります。

そして、効果がないとあせらないで下さい。健康づくりは年単位の積み重ねです。

1年、3年、10年と続ければ、少しずつ効果を実感できるはずです。

3分健康法いろいろ

本書についての一言アドバイス

本書では多くの健康法を紹介しています。色々と試すのはいいのですが、一挙に多くを行おうとすると長続きしません。

まずは、一つ自分に合った健康法を毎日続けるのがコツです。長く続けるうち日常生活の一部となれば、別の健康法を試すのも良いでしょう。

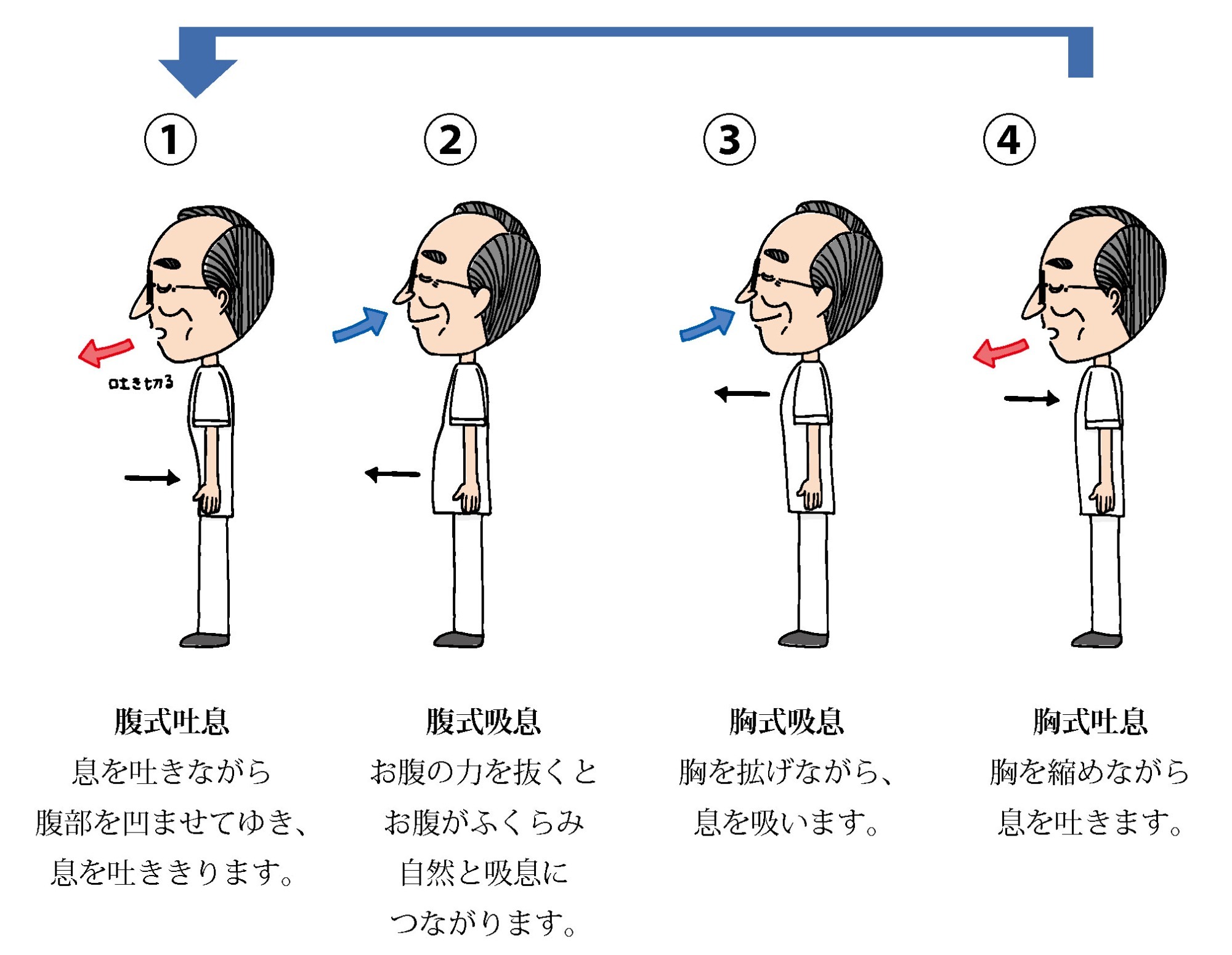

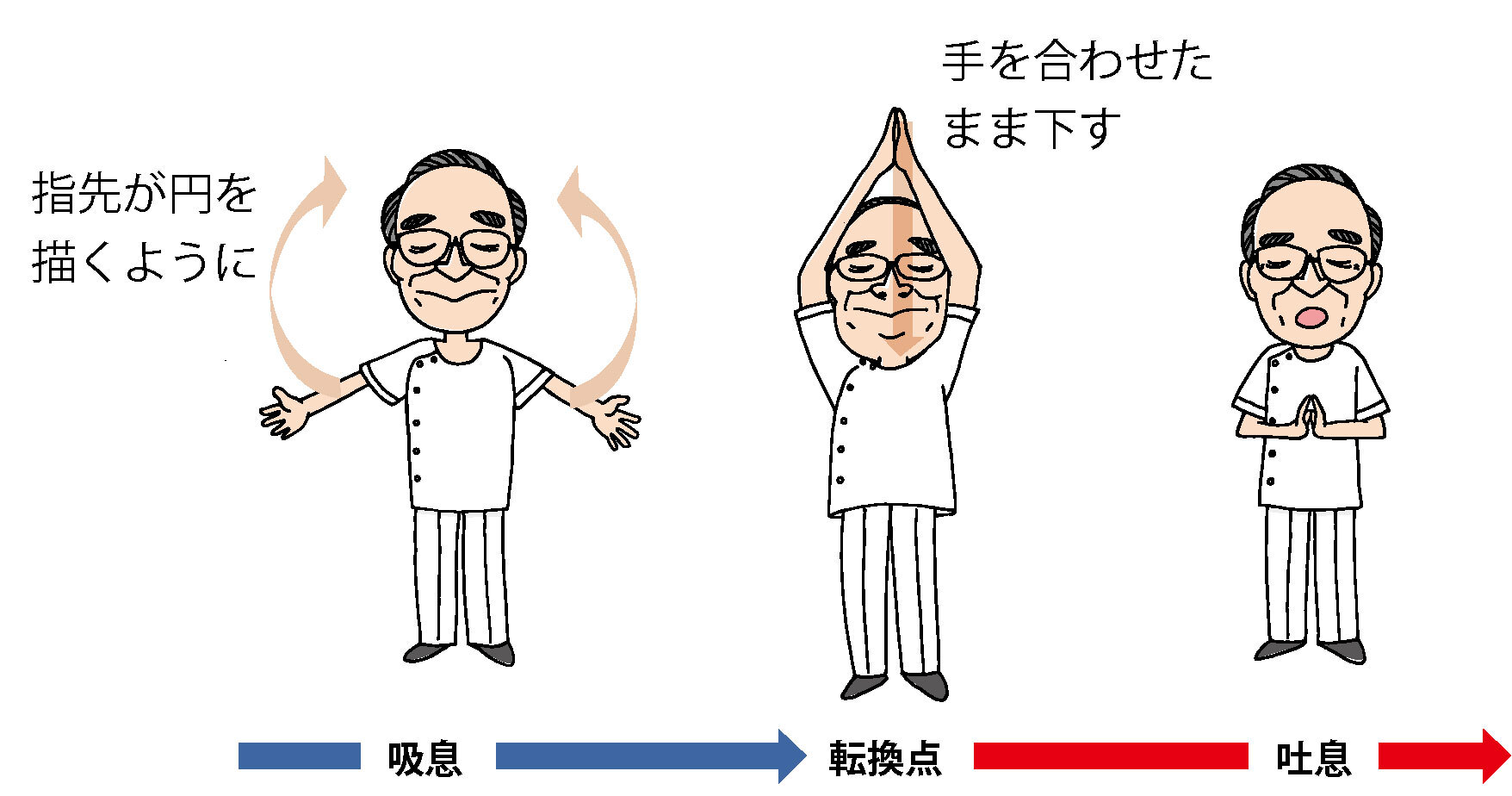

第3章 深呼吸は健康法の王様

いつでも、どこでも、手軽にできる深呼吸は、誰でも毎日一生続けられます。その上、心身への効果は抜群です。

効果

1.免疫力を高める

腹部には全身のリンパ線の6~7割が集中し、胸部には胸腺があります。

腹式・胸式呼吸によりこれらの臓器を刺激し、血行を良くすることで働きを高めます。

2.動脈硬化の予防

自律神経やホルモンの働きにより、全身の血行が良くなります。

3.自律神経を整え、リラックスなどの効果

ゆっくり息を吐くことで、副交感神経を刺激し、リラックス効果が得られます。

逆に、胸一杯に息を吸うことで、交感神経を刺激し、元気を得られます。

4.精神安定作用

「幸せホルモン」であるセロトニンが増えます。

5.その他

便秘の改善や血圧安定の効果もあります。

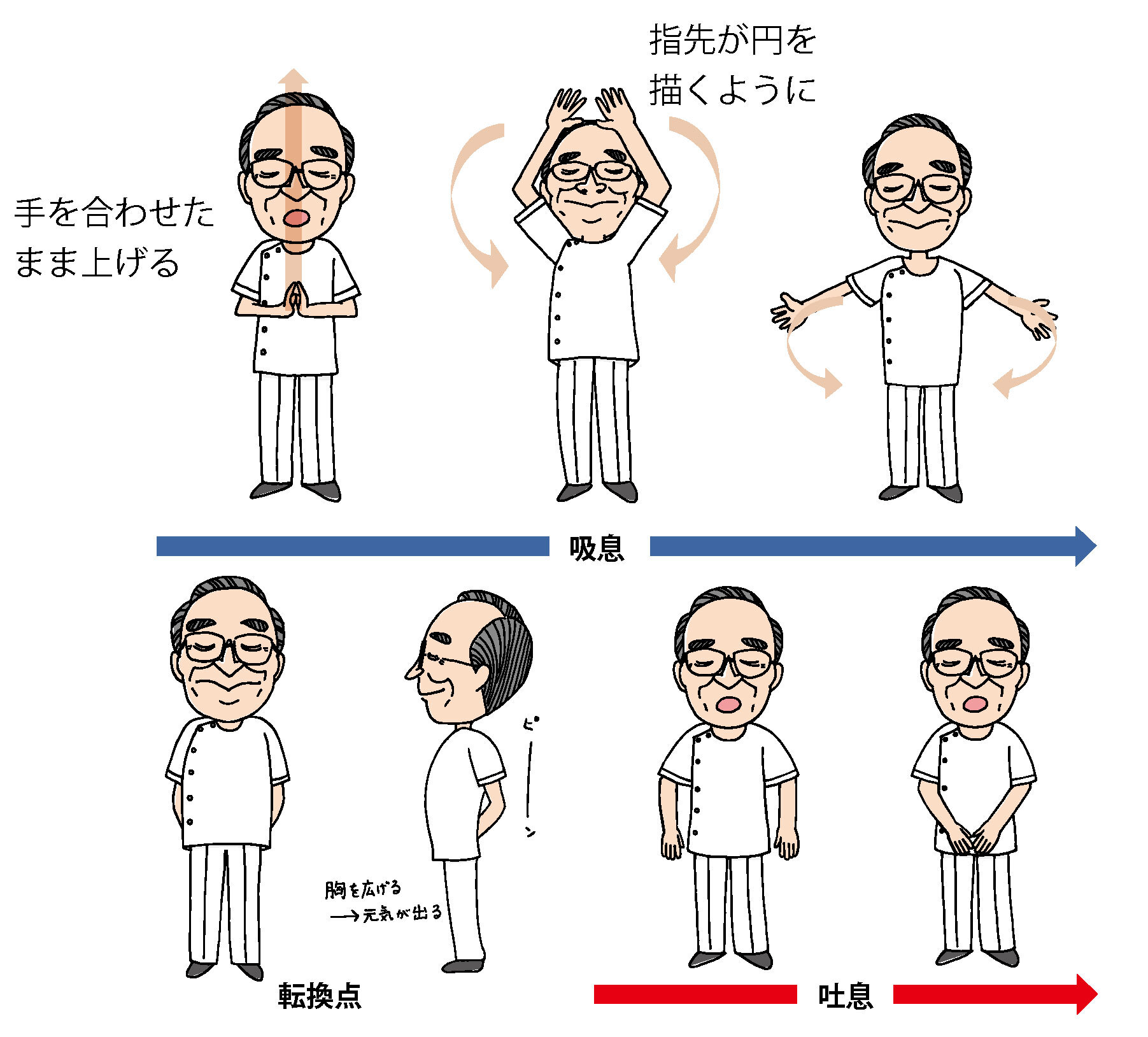

やり方

基本形

※注意

- 鼻から吸い、口から吐きます。

- 吸息1 : 吐息2の長さで

- 吐息時、力を抜きます。

リラックスする呼吸法

元気がでる呼吸法

元気がでる呼吸法

第4章 目の運動はバランス力を強化する

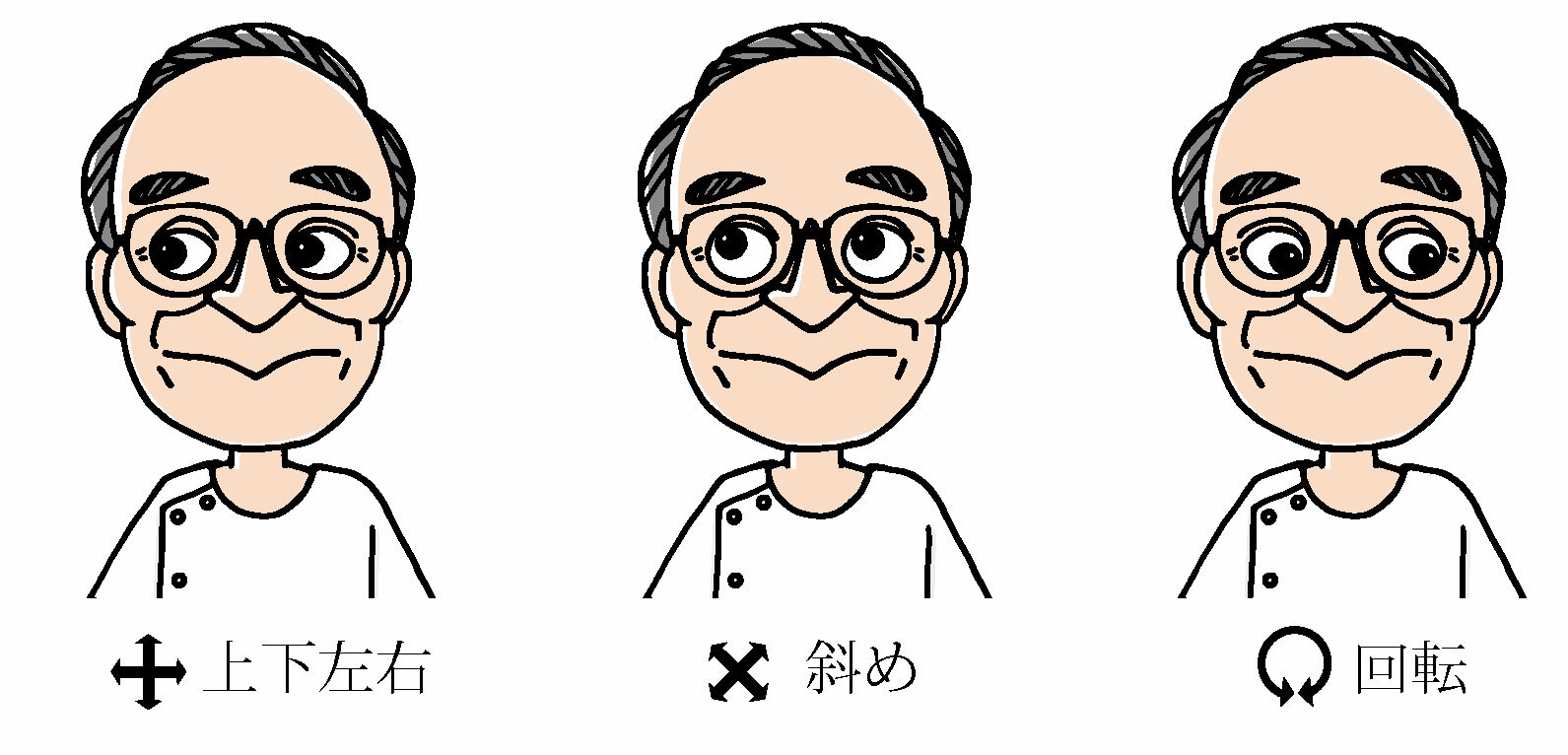

1.眼球運動:顔を動かさないで目だけを動かす

効果

- 小脳が鍛えられ、バランス力が強化される

- 前頭葉の血流が良くなり、集中力ややる気が向上

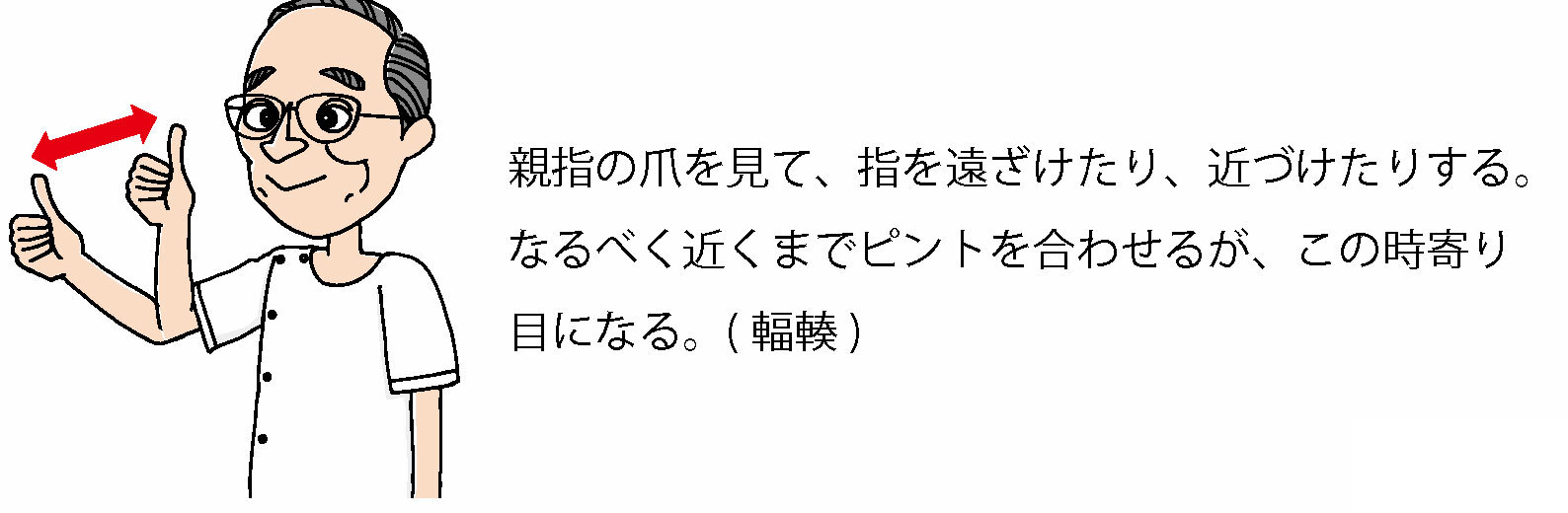

2.輻輳運動:遠く⇄近くを見ることを繰り返す

効果

- ピントが合わせやすくなり、文字が読みやすくなる

- 老眼の改善

3.遠くの景色を見る

現代人は近くを見ることが多い。時々遠くの山や雲、星を見ましょう。

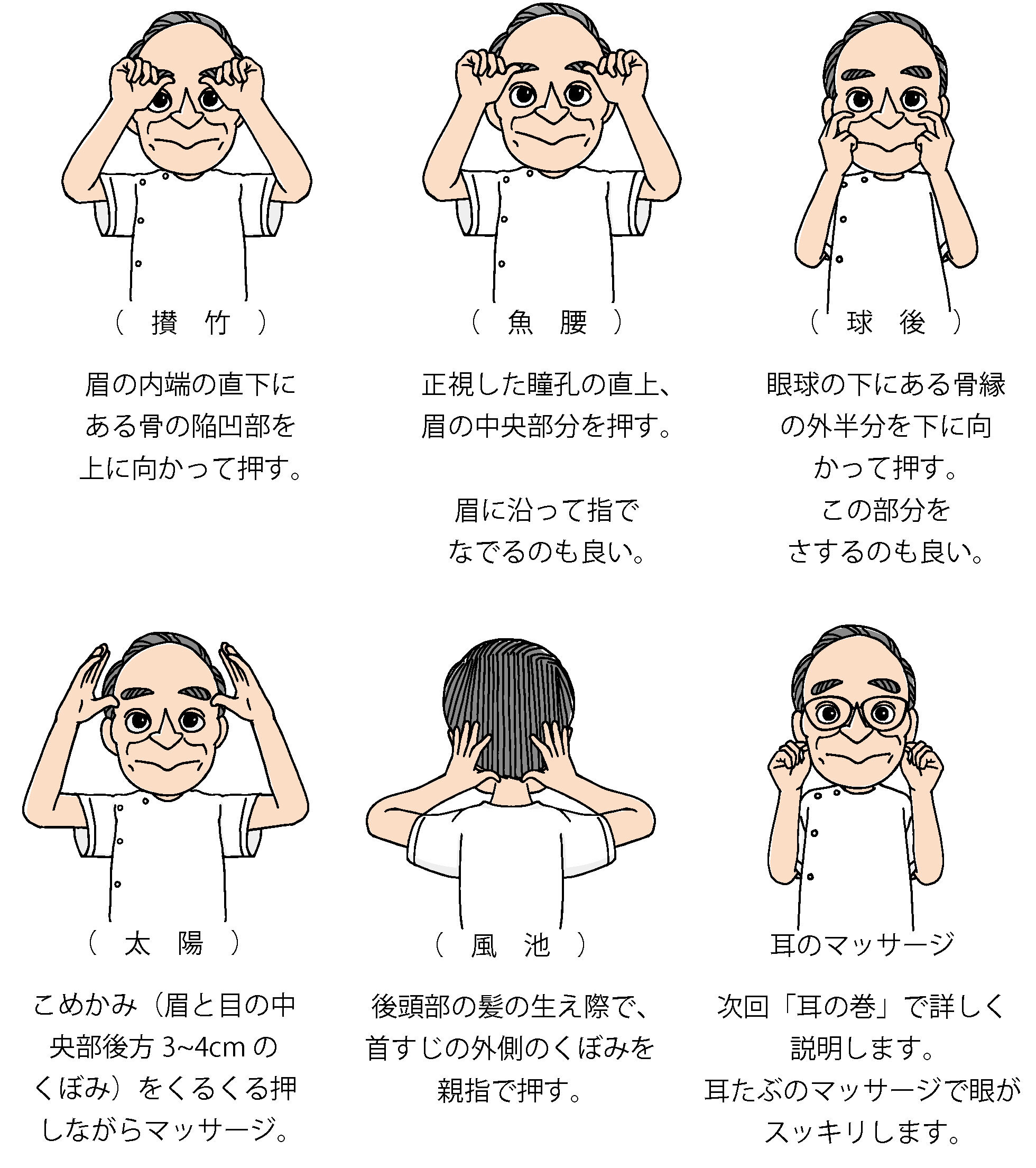

4.ツボ押し、マッサージ:目の疲労に効く

目の周囲はデリケートなので、強く押さずマッサージも優しく

第5章 耳はツボの密集地

耳には自律神経線維が多く分布し、全身の臓器に対応するツボが密集しています。

耳のマッサージや耳ツボ刺激は、血行改善、目の疲れ、ダイエット、認知症予防などの効果が期待されます。

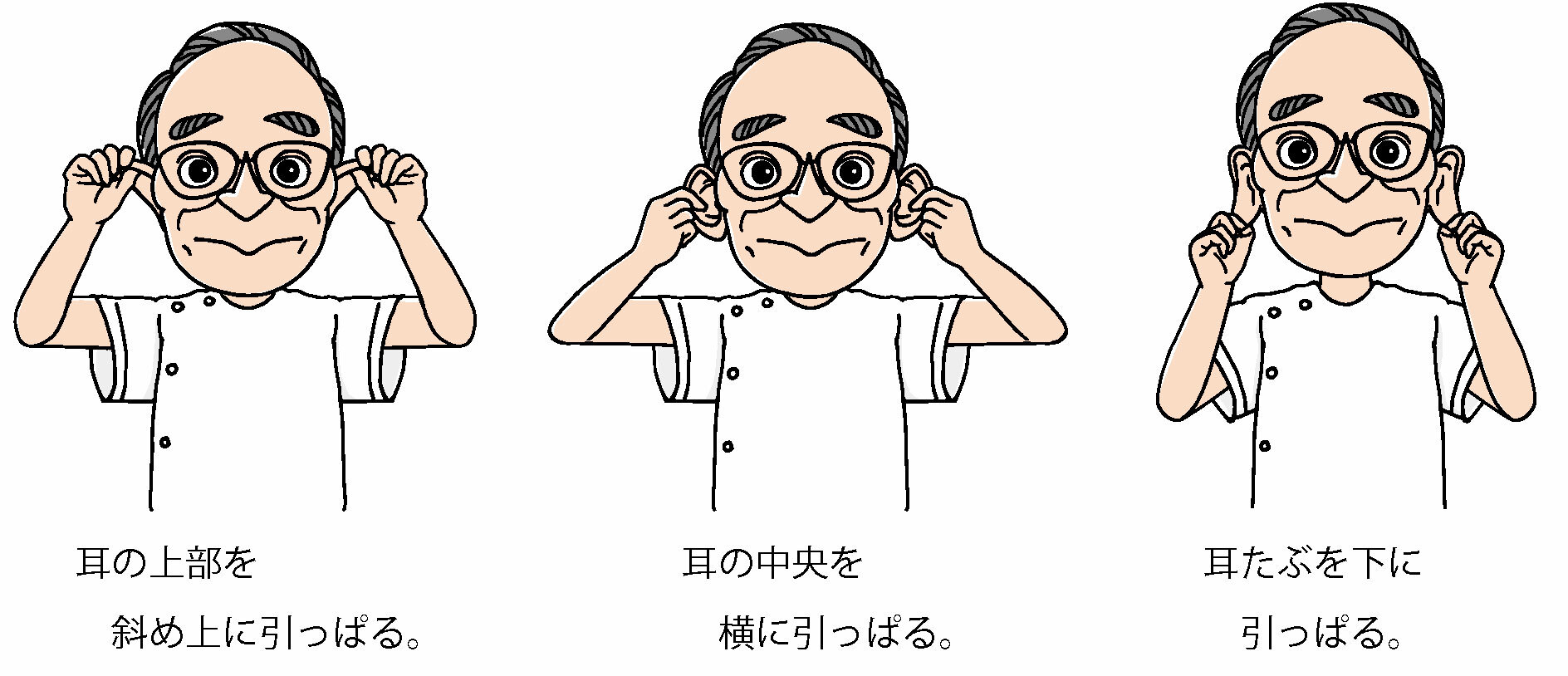

1.耳ひっぱり体操:息を吐きながら引っぱる

※それぞれ3~5 秒ほど引っぱるのを、3 回繰り返すのが目安です。

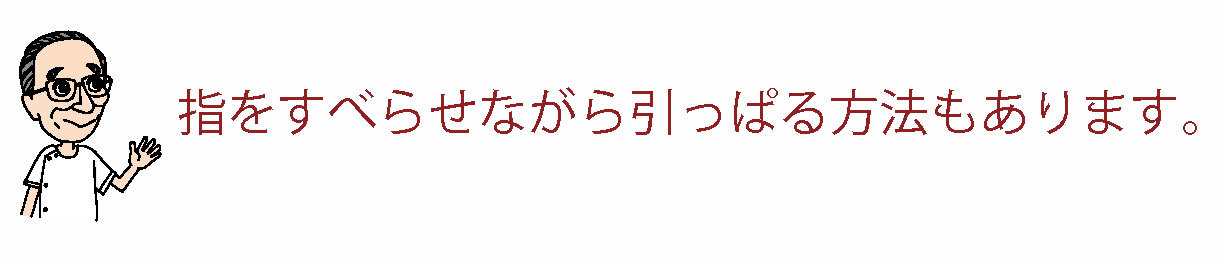

2.耳マッサージ

おおまかに言えば、耳の外側をもむと手足に、中心部をもむと内蔵に効果が得られます。

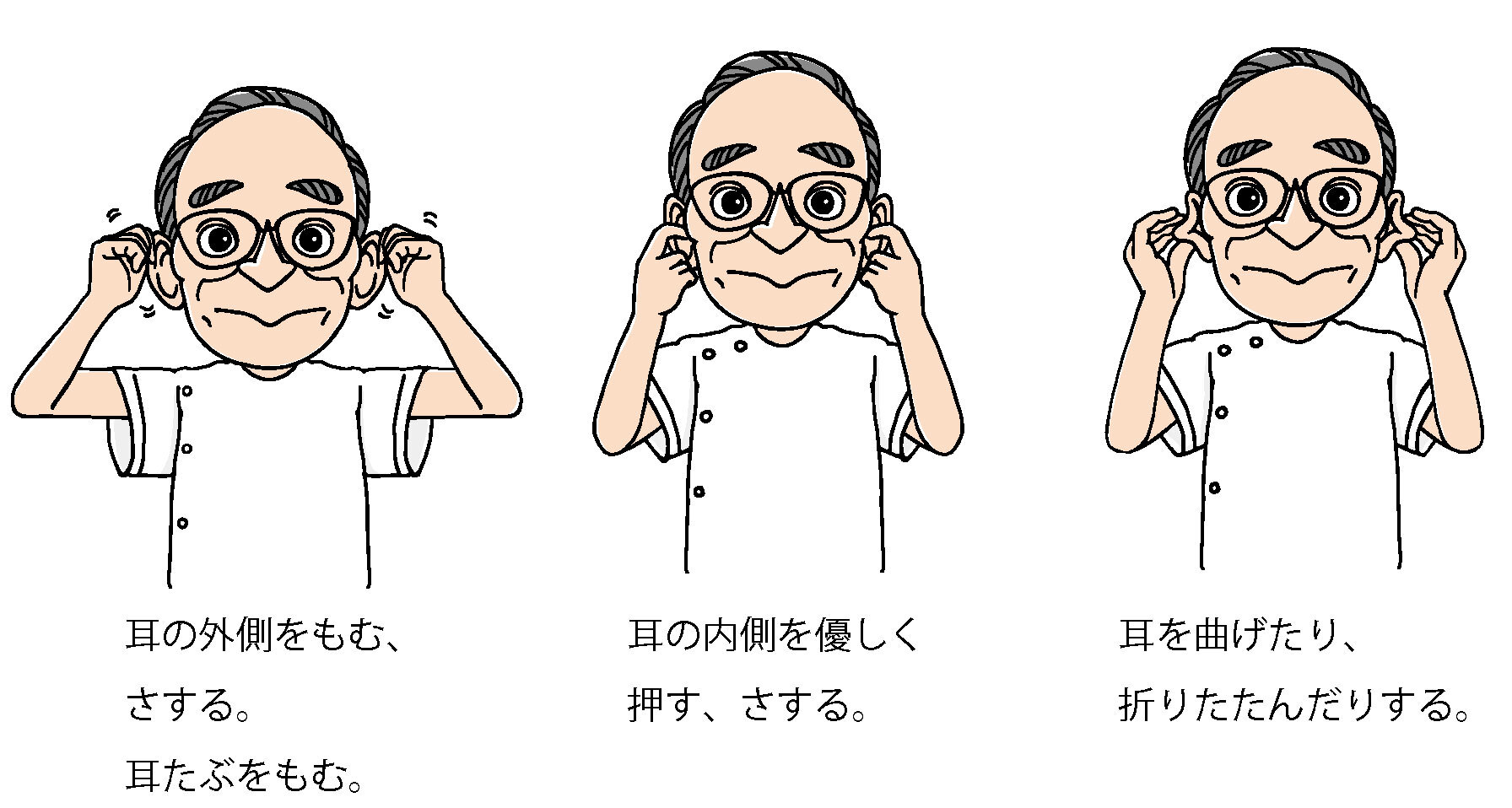

3.耳ツボ刺激: 胎児が逆さになっている形と似た分布

- リラックス効果: 神門を押す。

熟睡しやすくなるので、寝る前や入浴後がおすすめ。 - 肩こり・腰痛: 各々のゾーンをマッサージ、押す。

- 疲れ目: 耳たぶをマッサージ、押す。

第6章 鼻はフィルター付エアーコンディショナー

鼻の役割

1)吸った息を温める。

2)吸った空気に湿気を加える。

3)吸った空気の病原体、チリを鼻粘膜の粘液によって絡めとる → 体外へ排出。

1.息を吸うのは鼻から

上に記した鼻の働きで、肺を低温、乾燥、病原体やチリから守ります。鼻呼吸に慣れましょう。

2.臭いを嗅ぐことの効果

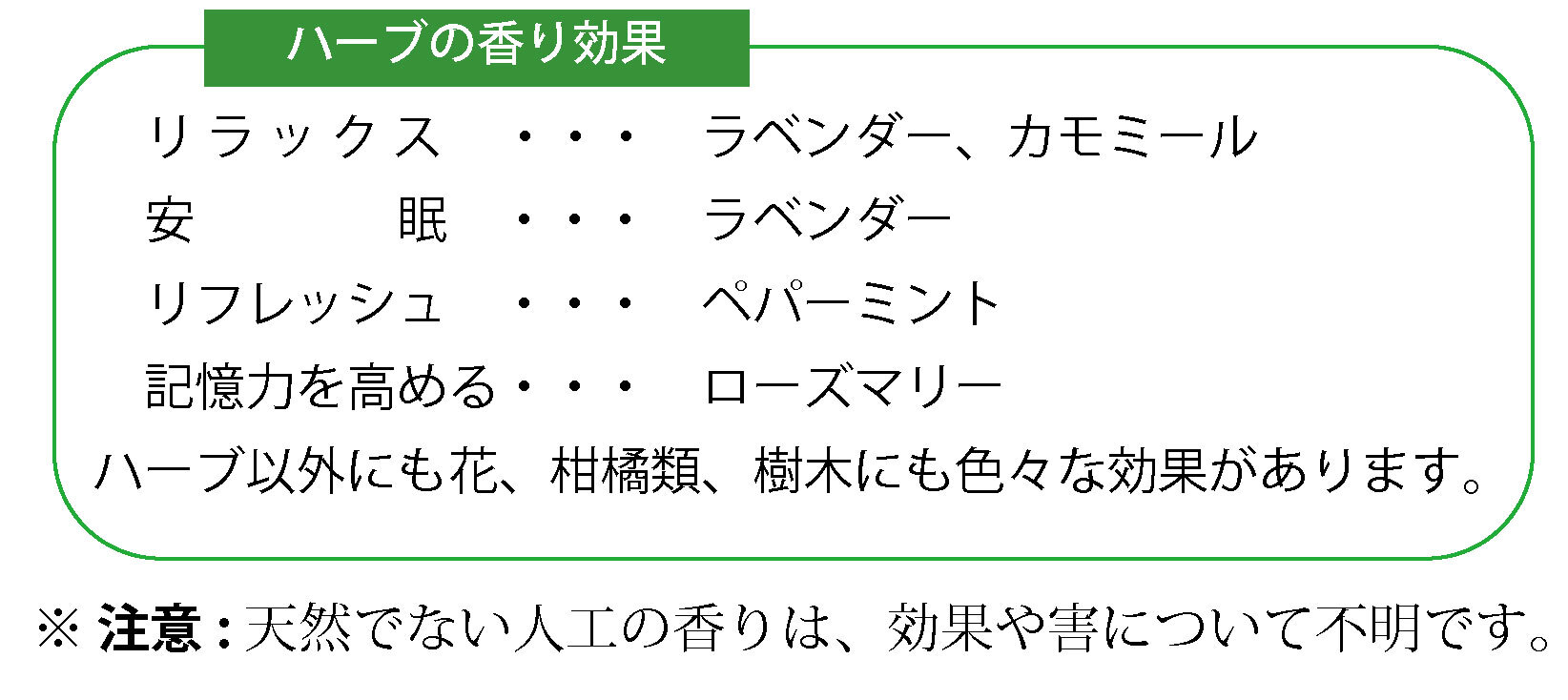

臭いは、大脳辺縁系(情緒反応、記憶)、視床下部(自律神経の中枢)に作用します。

快い臭いは意欲・集中力を高めたり、心身をリラックスさせる作用があります。認知症の予防も研究されつつあります。

3.鼻洗い健康法:蓄膿症の方限定です!!

< 準備するもの>

丼、塩、中さじ

< 塩水の作り方>

丼に塩を中さじ一杯( 塩9~10g) 入れ、

ぬるま湯( 人肌) を丼に満たし(1.弱)、かき混ぜる。

塩水の濃さ加減は慣れるとわかります。

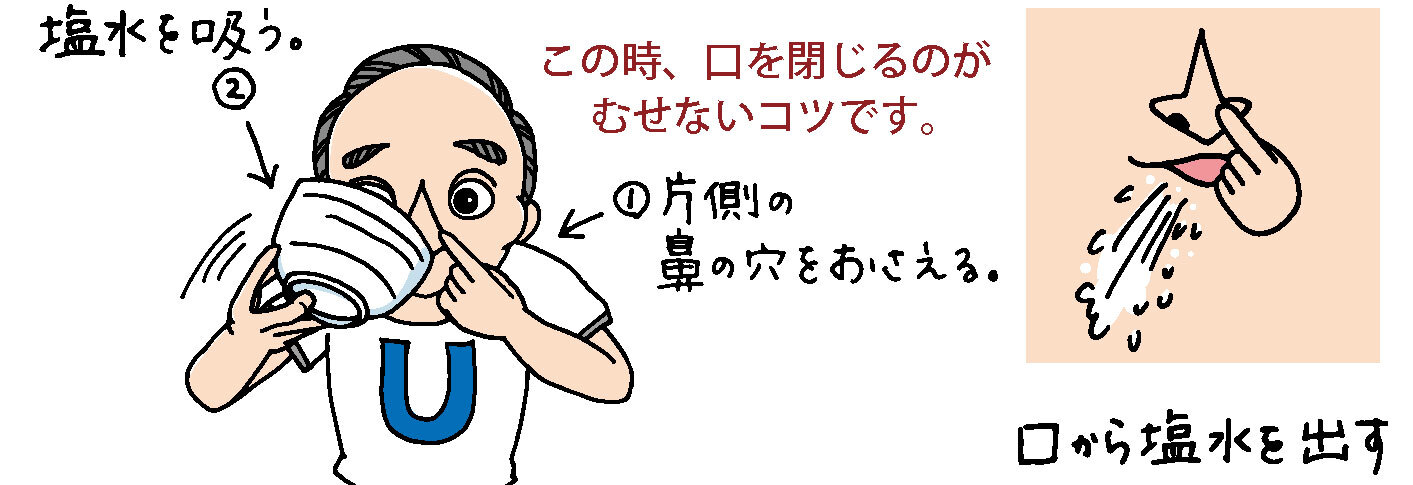

方法

(1) 片側の鼻孔を手でふさぎ別の鼻から塩水を吸い、口から出します。

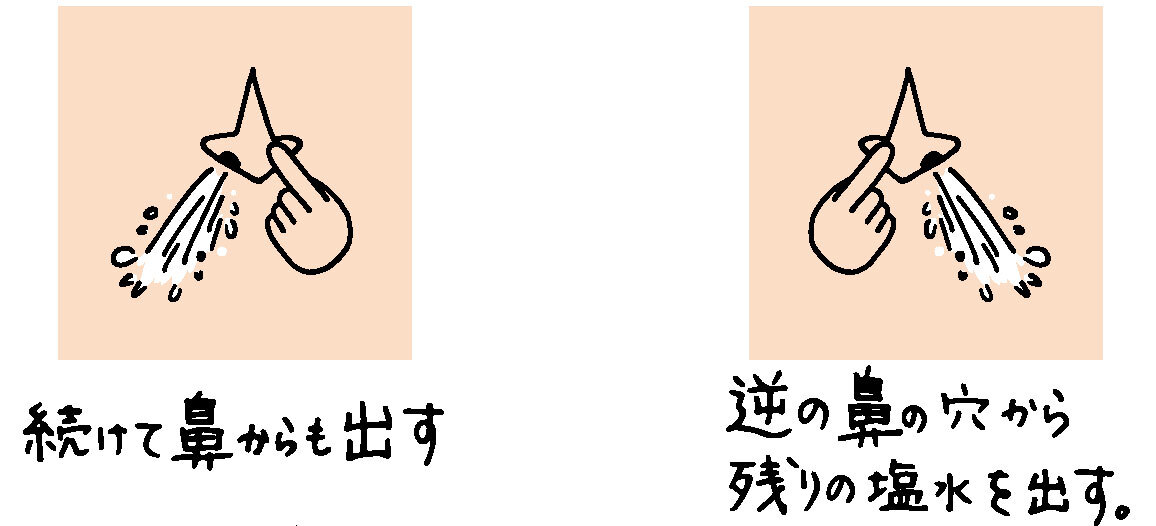

(2) 片側の鼻孔を手でふさぎながら、別の鼻から息を吐き、内部の粘液や膿を残った塩水とともに出します。逆の鼻孔で同じことを行います。

(3) 逆の鼻で同様のことを行います。

※注意

- 高齢者やむせ易い方は、誤嚥性肺炎を起こすことがあるので、この健康法は止めて下さい。

初めての方は、鼻から吸う量を少なくして、むせないように気を付けて下さい。 - 上記②で強く息を吐くと、鼻血が出ることがあります。

ただ、ある程度強く吐かないと蓄膿症の方は奥の膿が出ません。力加減を覚えましょう。 - 水道水の塩素臭が強いと鼻粘膜が刺激を受けることがあります。

この場合、井戸水や蒸留水の使用が良いでしょう。

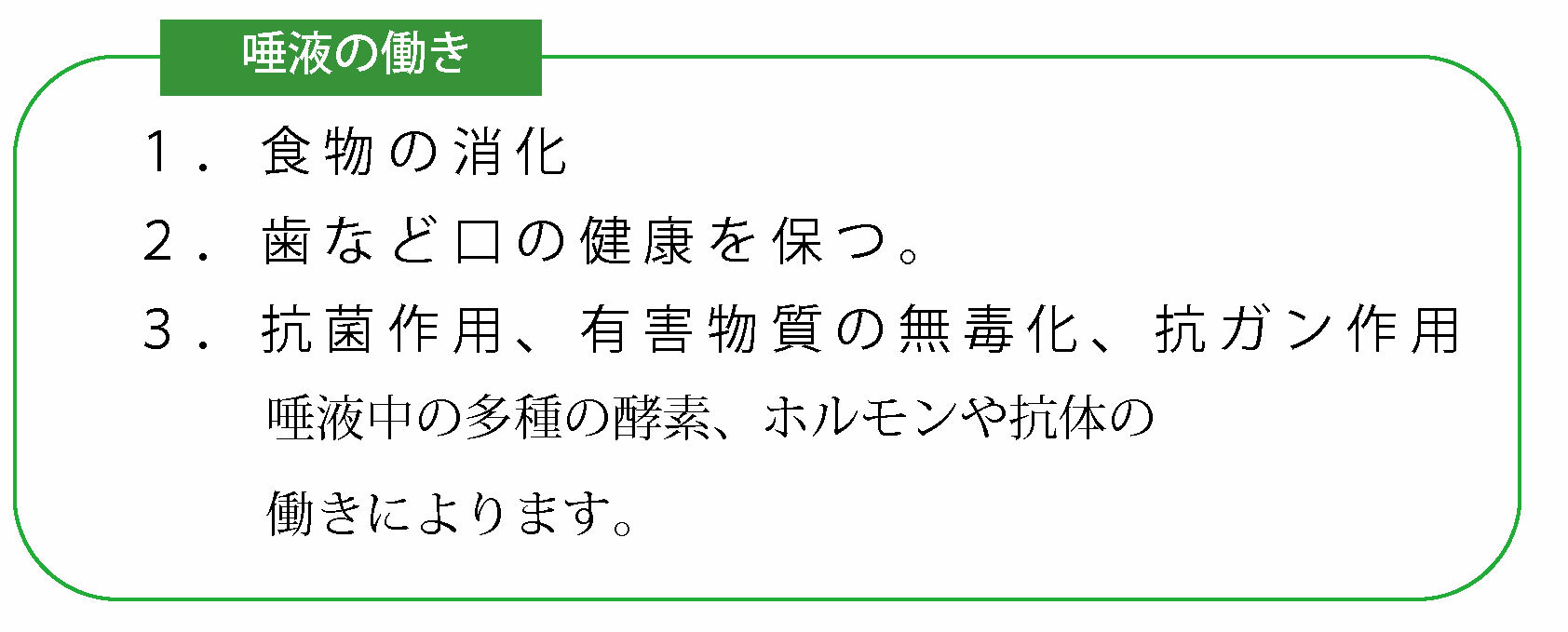

第7章 口は生体防御の最前線

口からは食物、飲み物とともに、細菌・ウイルスの病原体や有害物質も入ってきます。

体には様々な防御機能がありますが、口はこれらと最初に出会う場所であり、唾液の働きで無害化に努めます。

1.よく噛んで食べる

食べることは毎日必須の生活習慣であり、時間をかけてよく噛むことは多くの効果が得られるため特に大切な健康法です。

効果

- 唾液の分泌を促進する。

- 満腹中枢を刺激し、過食を抑える。

- 血糖値の急上昇( 血糖値スパイク) を抑え、

動脈硬化を予防する。 - 認知症の予防

- 食物本来の味を感じやすくなり、減塩につながる。

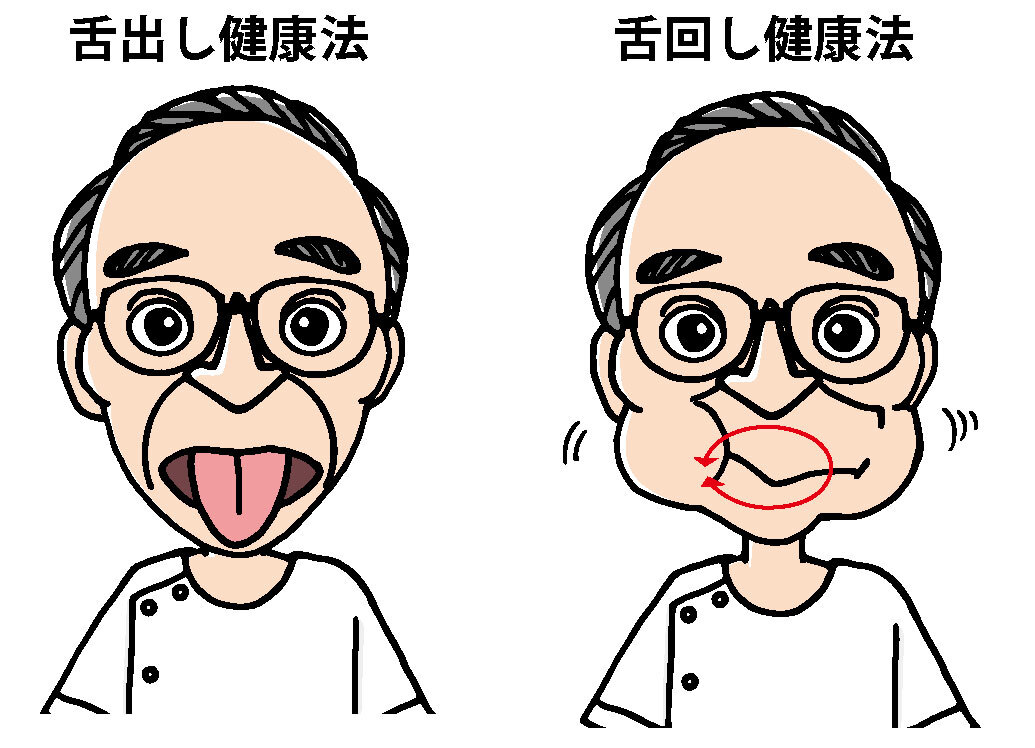

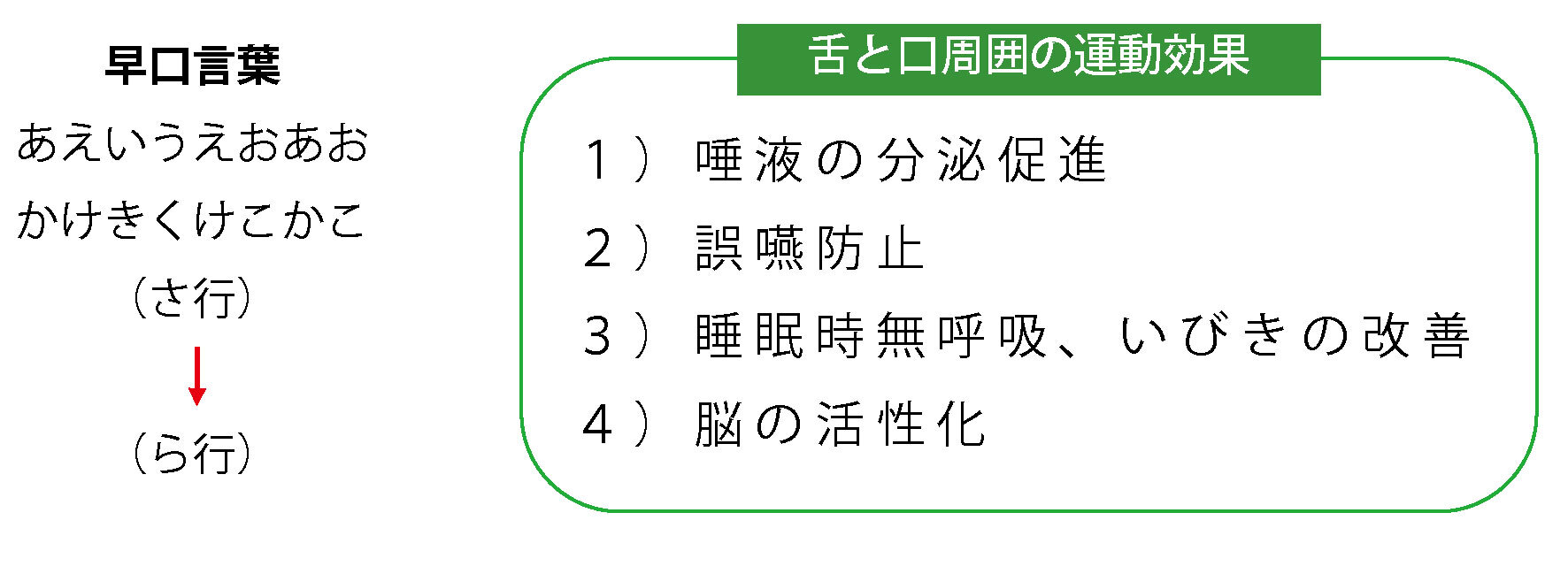

2.舌の運動

方法

舌を歯肉に沿って回すだけの簡単な運動。二方向行う。

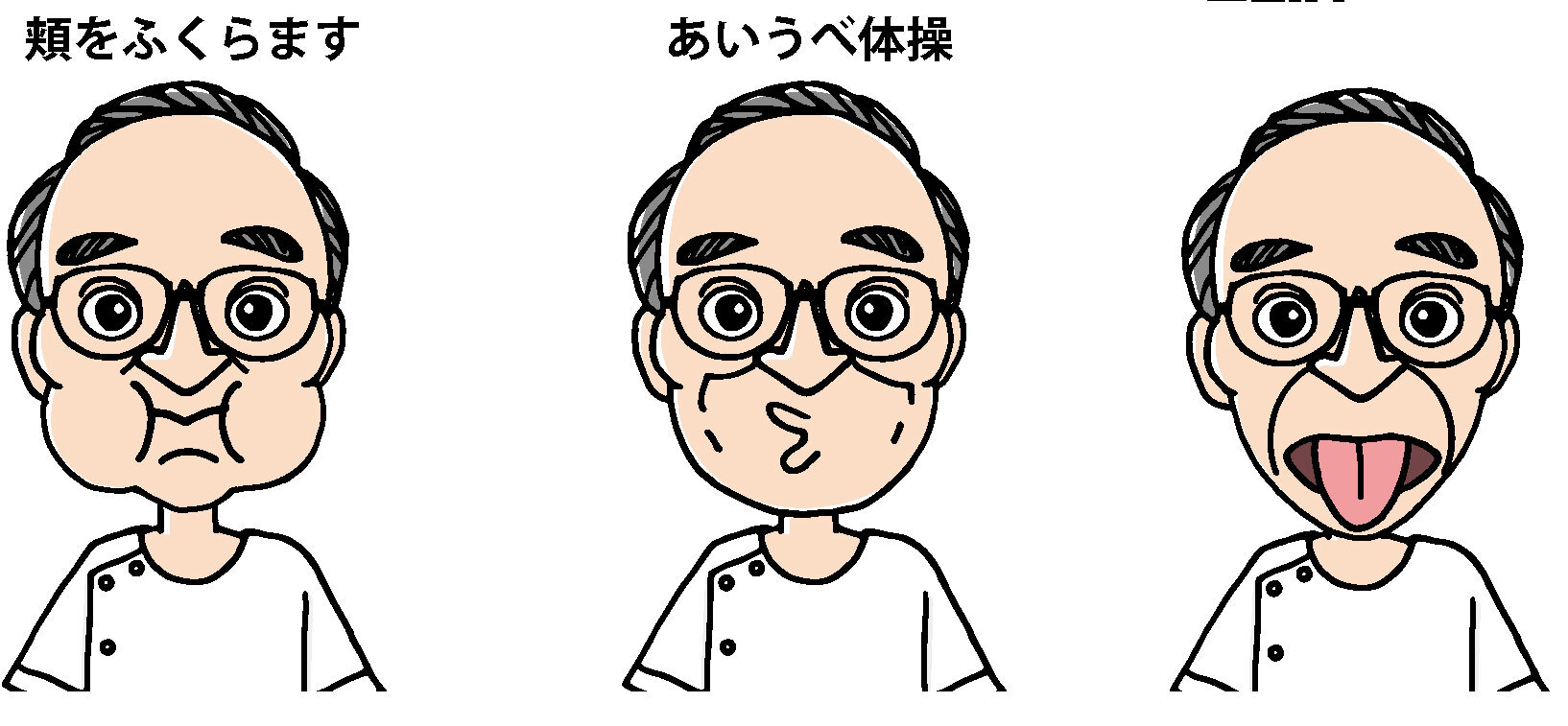

3.口周囲の運動

第8章 ツボ:押せば命の泉湧く

「指圧の心母心。押せば命の泉湧く。」50年以上前のTV 番組のキャッチフレーズです。

お気に入りのツボ指圧は、体の不調を未然に防ぐ手軽な健康法です。

ツボの見つけ方

- 代表的なツボの場所を書物やネットで調べます。

- 調べたツボの周囲をさする、軽く押すなどして、軽い痛み(圧痛)のある所があなたのツボです。

- 専門的になりますが、ツボがつながっている経路(経絡) を覚えると、症状に合った治療につながります。

ツボ指圧の方法

① 押す

指、握った手の突出した関節部分などで押しますが、器具を使うのも良いでしょう。

方向性も大切で、圧痛の強い方向に押して下さい。

② マッサージする

③ さする

弱い刺激なので、顔面部など敏感な場所に適しています。

また、コリが強いときはかえって快い刺激となります。

④ 温める

温めたタオルやヘヤドライヤーの温風が手軽で、おすすめです。

代表的なツボ

1.背中のツボ

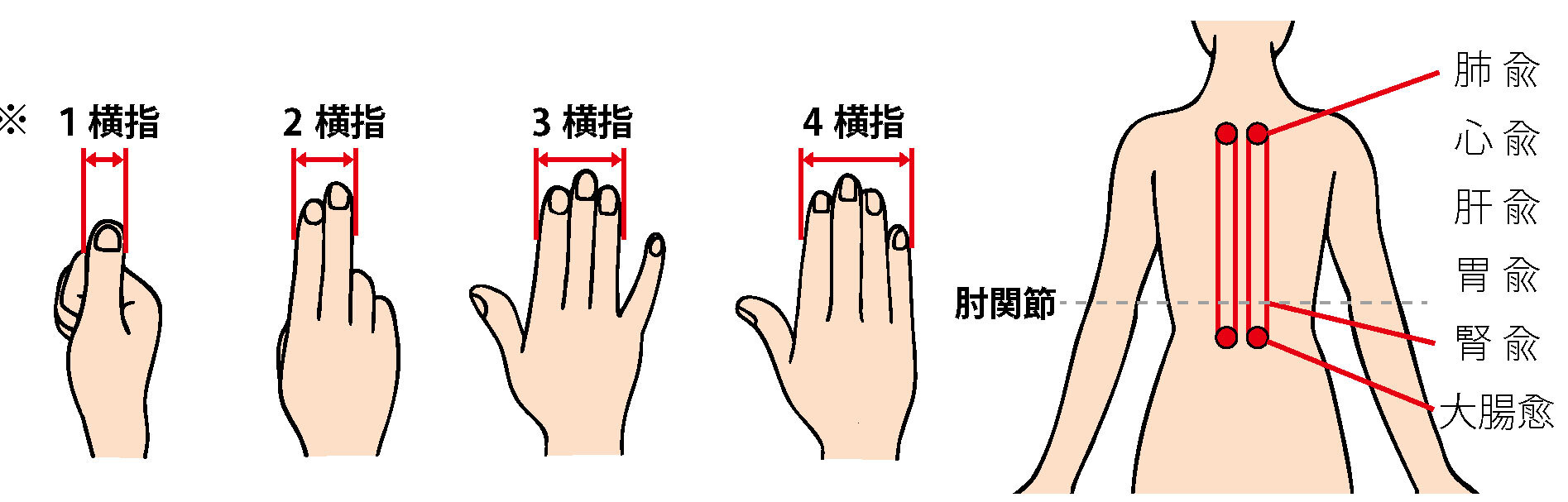

背骨の中心から2横指(※) の所に沿って、内臓に関係するツボが並んでいます。

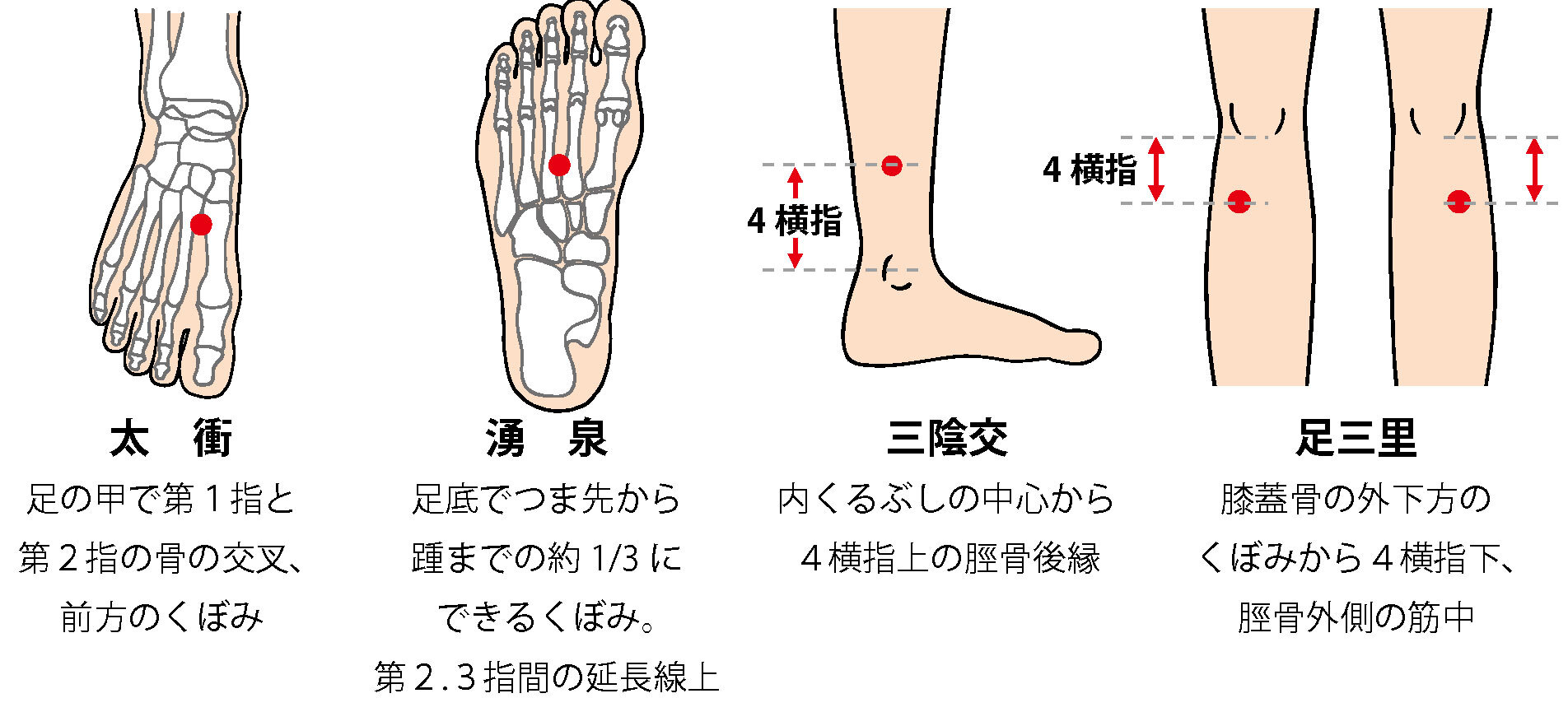

2.足のツボ

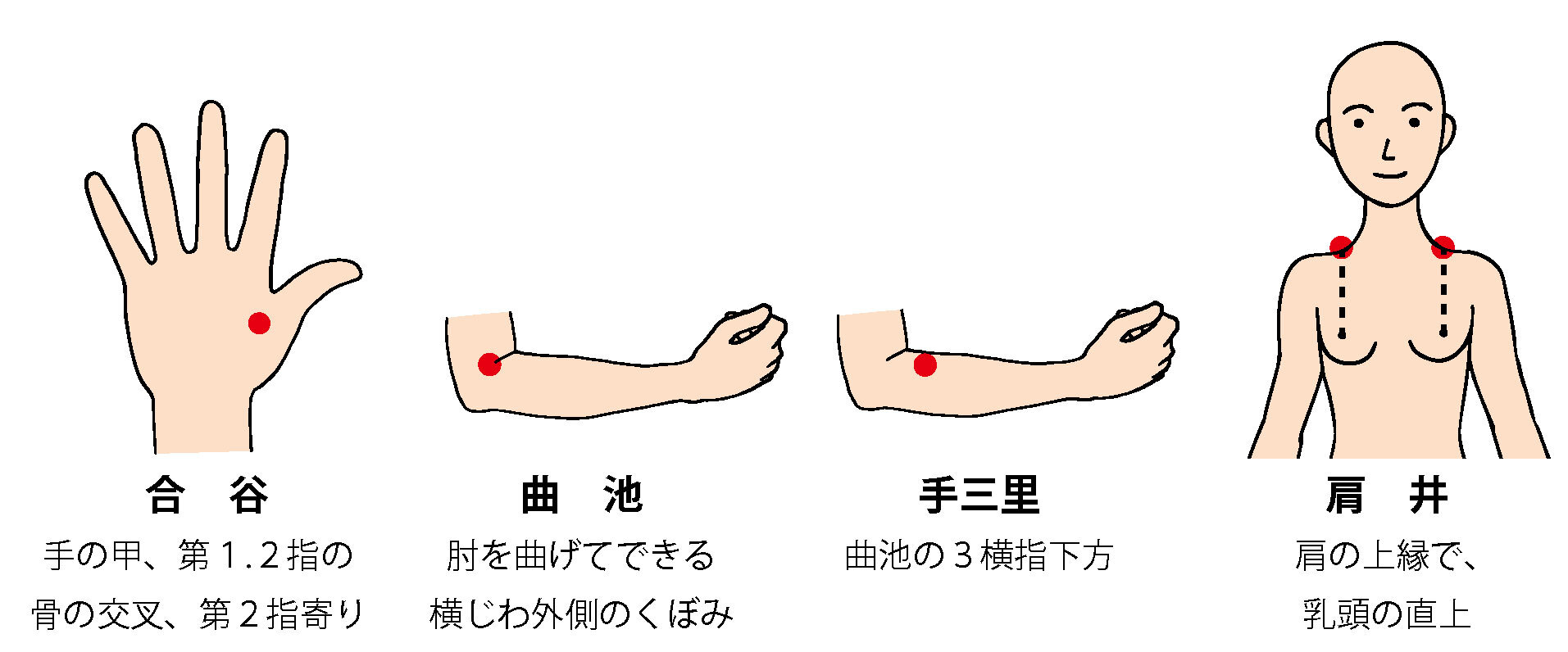

3.手のツボ

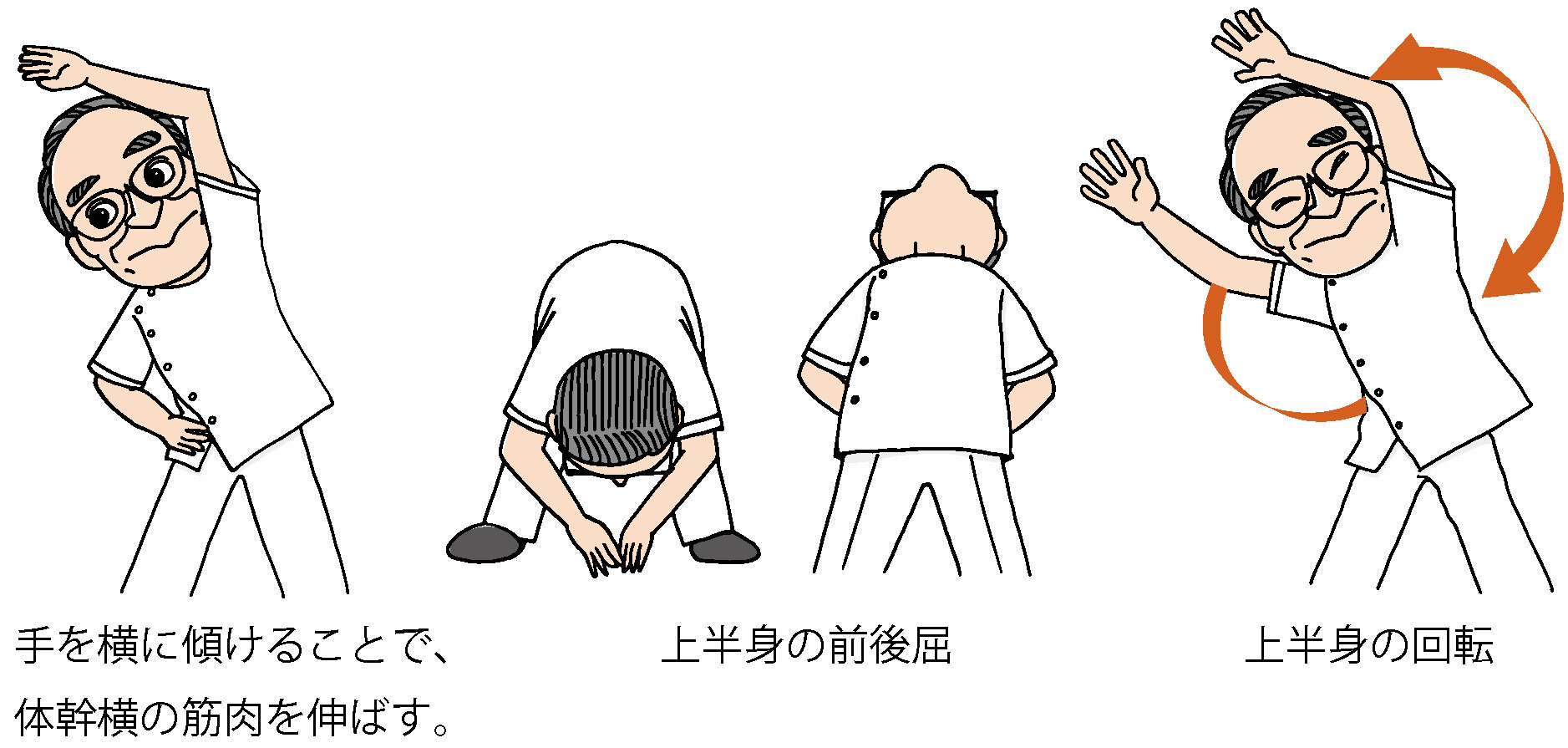

第9章 ストレッチ : 筋肉は第 2 の心臓

色々な筋肉を伸縮することで、体の隅々まで血流が行きわたります。

酸素と老廃物の交換がスムーズに行われ、体がリフレッシュします。

また、目的とする部位のストレッチは短時間ででき、仕事の合間に行えるのが大きな利点です。

コツ

急な動作や息を止めることは、かえって筋肉を固くします。

- 急に伸ばさない、無理に伸ばさない。

- ゆっくり呼吸をしながら、声を出しながら。

- 静的ストレッチの時は、伸ばす筋肉を意識すると効果が高まります。

方法

多くの方法がありますが、覚えやすいものを紹介します。

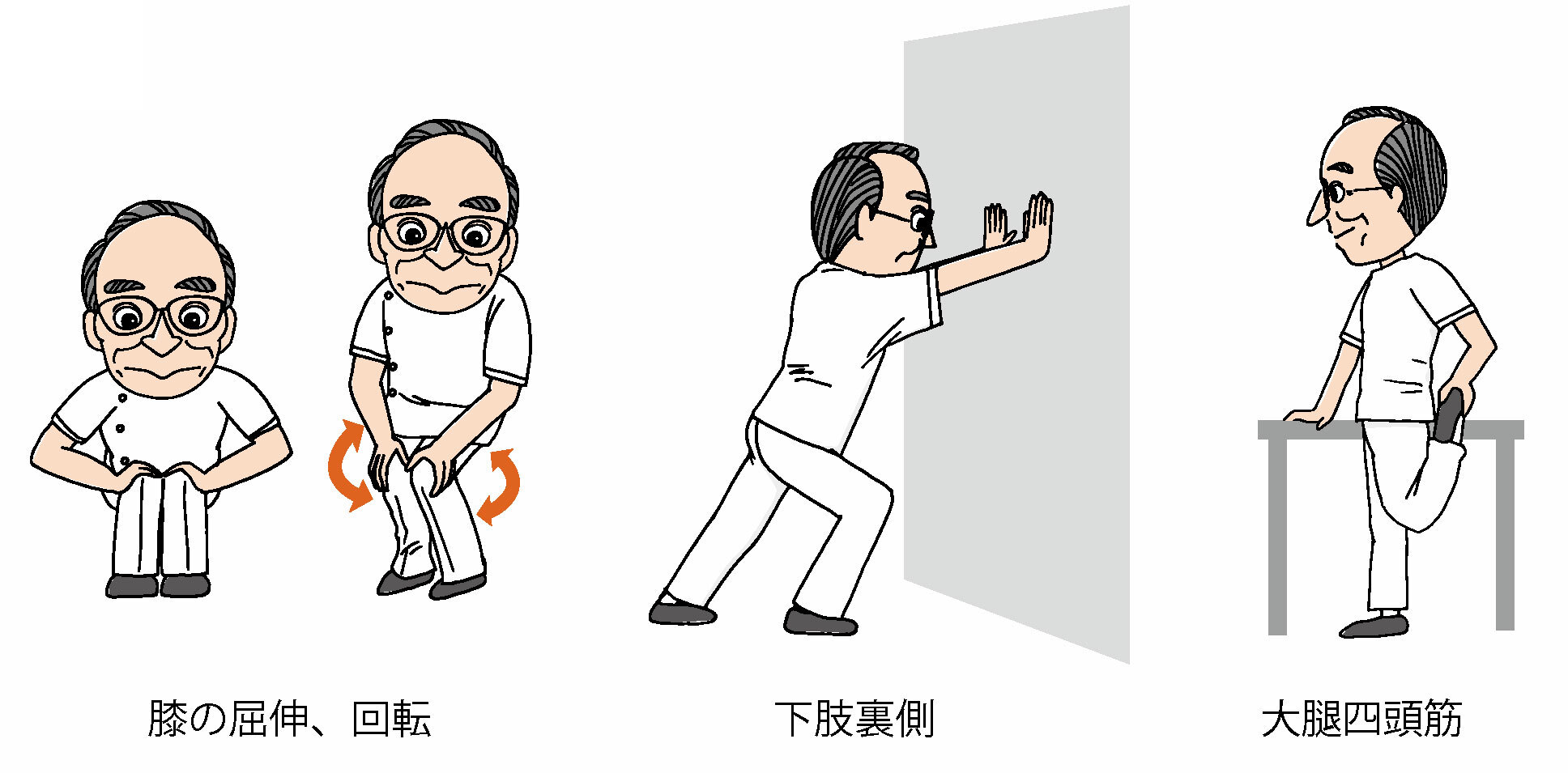

1.足

2.体幹部

3.手、肩まわり

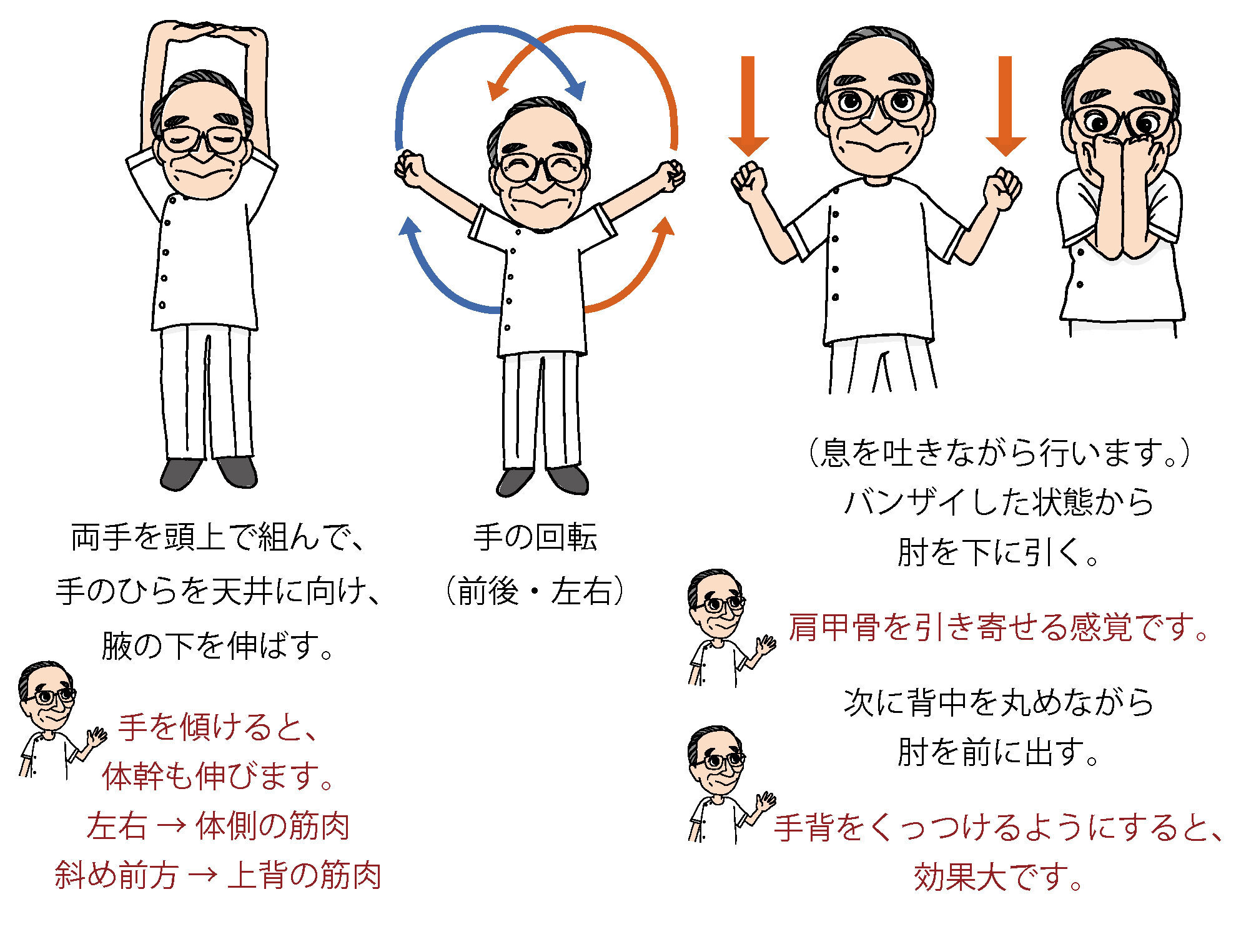

第10章 手・足の運動

手の運動

1.指回し健康法

手指の繊細な運動は、脳の多くの部分の協調で行われ、脳の活性化に大きな効果が得られます。

方法

- 手を前方で交叉し、指を組む。

- 組んだ手を体に引き寄せながら、上方にひっくり返す。

- 手の交叉、指の組み方を変えて4 セット。

- 1セット5~10 回が目安。

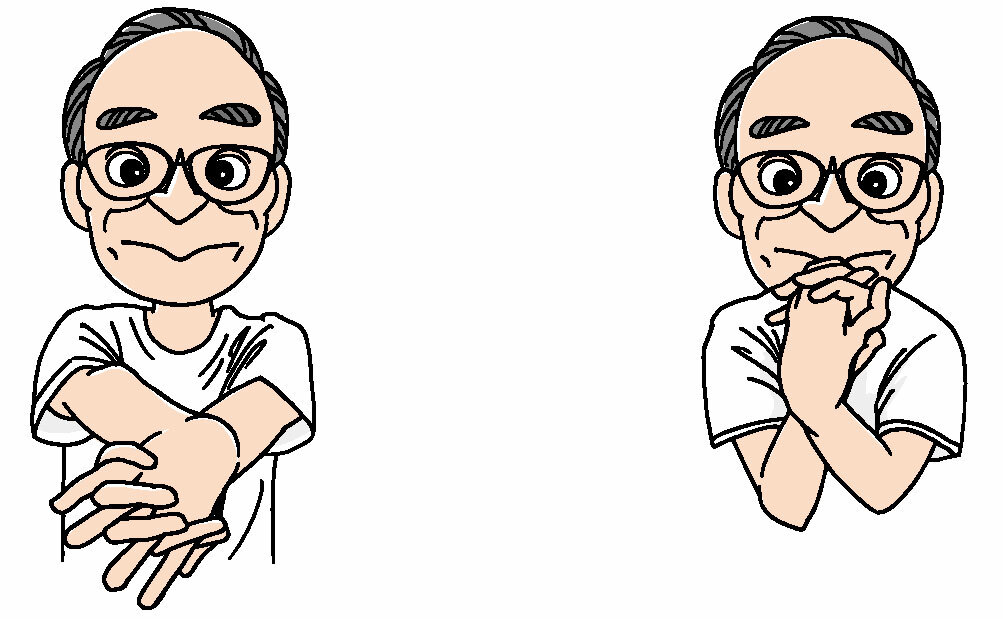

足指の運動

1.足指のストレッチ

全身の血行が良くなります。

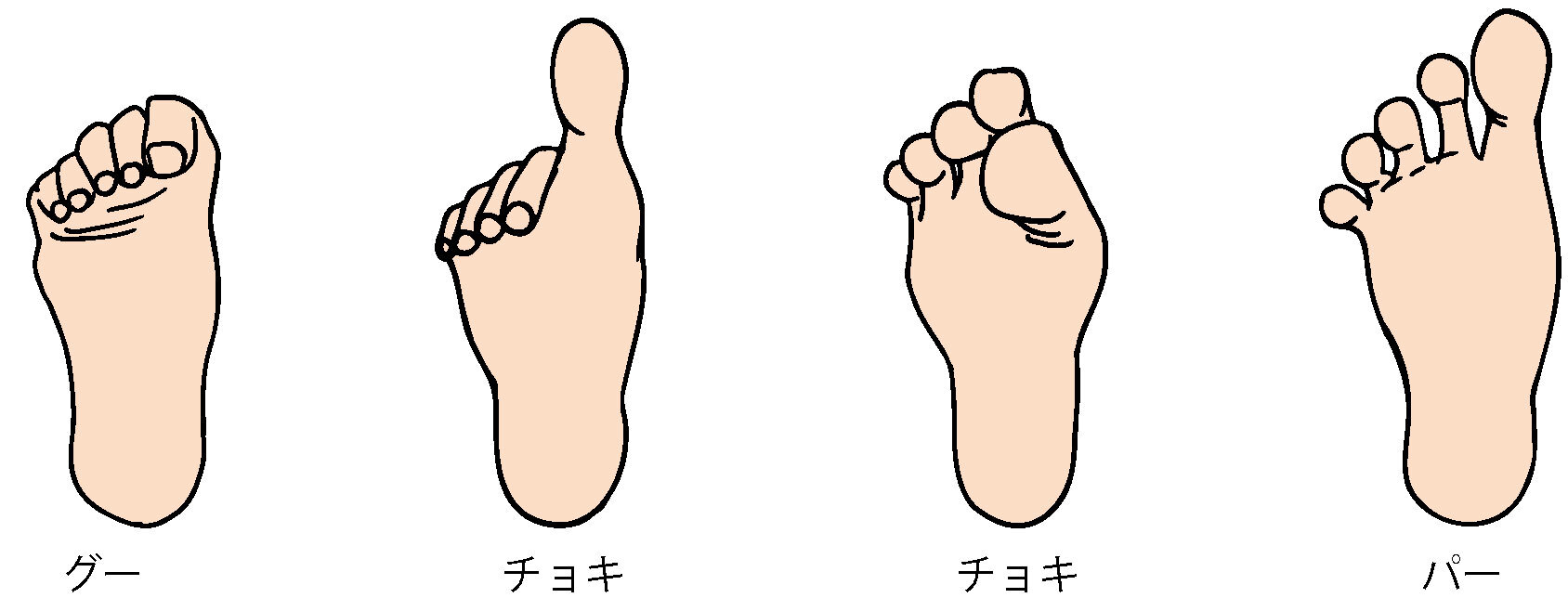

2.足のグーチョキパー

グーチョキパーの他、グーチョキチョキパー、グーパーグーパ―、パーチョキグーなど変化をつけると良い。

3.足裏刺激

青竹踏み。はだしで歩く。

第11章 ウォーキング

短時間ではできませんが、年齢を問わず誰でも楽しめる健康法です。健康効果を高めるため、様々な方法が考えられています。

1.ぶらぶら歩き健康法

ゆっくりと心身をリラックスして歩くことは、思った以上の健康効果が得られます。以下の時に行うと効果が高いでしょう。

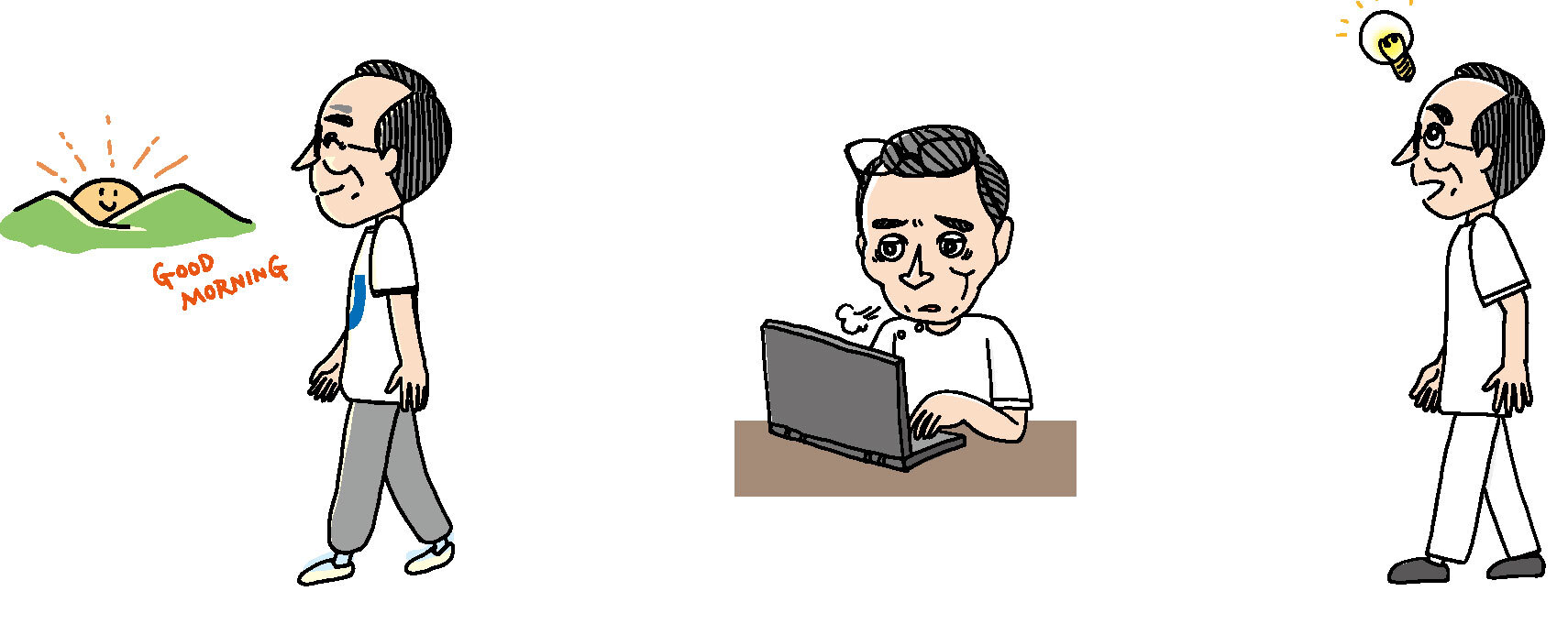

①朝起床後

- 体内時計を整える: 朝日を浴びることで、セロトニン(日中)、メラトニン(夜)の分泌サイクルが保たれ、睡眠や精神状態の安定につながります。

- 一日のウォーミングアップ: 朝は目が覚めても、体は半眠の状態です。体を覚醒させる良い方法です。

②デスクワークで疲れた時

全身の血行が良くなり、脳やコリのある筋肉に血液を供給します。

③考え事をする時

- 脳への血流改善とともに脳の働きを活性化します。

- 直感力が高まり、アイデアやインスピレーションが湧くと言われています。

- 歩行と思考という“dual task” を意識せずに行っており、認知症予防にもなります。

2.ノルディックウォーキング

特徴

- 専用のポールを使用するウォーキング

- 下半身だけではなく、上半身の筋肉も使う全身運動

( 身体の90% の筋肉を動かします。) - 膝関節や脊柱への負担軽減

- バランスをとり易く、高齢者にもおすすめ

3.インターバル速歩

「早歩き」と「ゆっくり歩き」を繰り返す方法です。

例)

- 速3 分→ 緩3 分の繰り返し、計15 分

- 速2 分→ 緩 1 分の繰返し、計6 分×2~3 回

- 「ゆっくり歩き」をベースに時々、1~2 分の早歩きを入れる。

効果

- 血管の老化予防

- 細胞中のミトコンドリアを増やし、疲れ難い体質に

4.クアオルト

- 野山のコースを利用し予防医療を目指すウォーキングです。

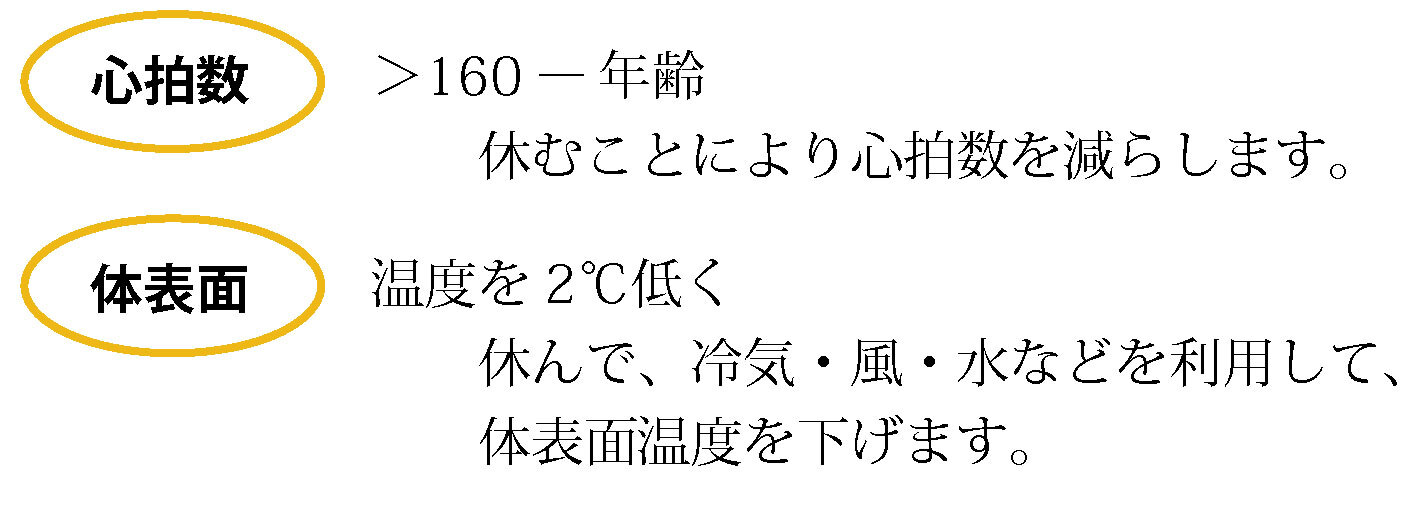

- 時々休んで、循環器の負担を軽減します。

休む目安

第12章 三つ子の「習慣」百までも

幼少期には脳の回路が新たに作られるので、各人特有の習慣、習性ができ始めます。

しかも、一度身に付いた習慣は定着しやすく、終生のものとなるでしょう。

1.幼少期からの健康づくり

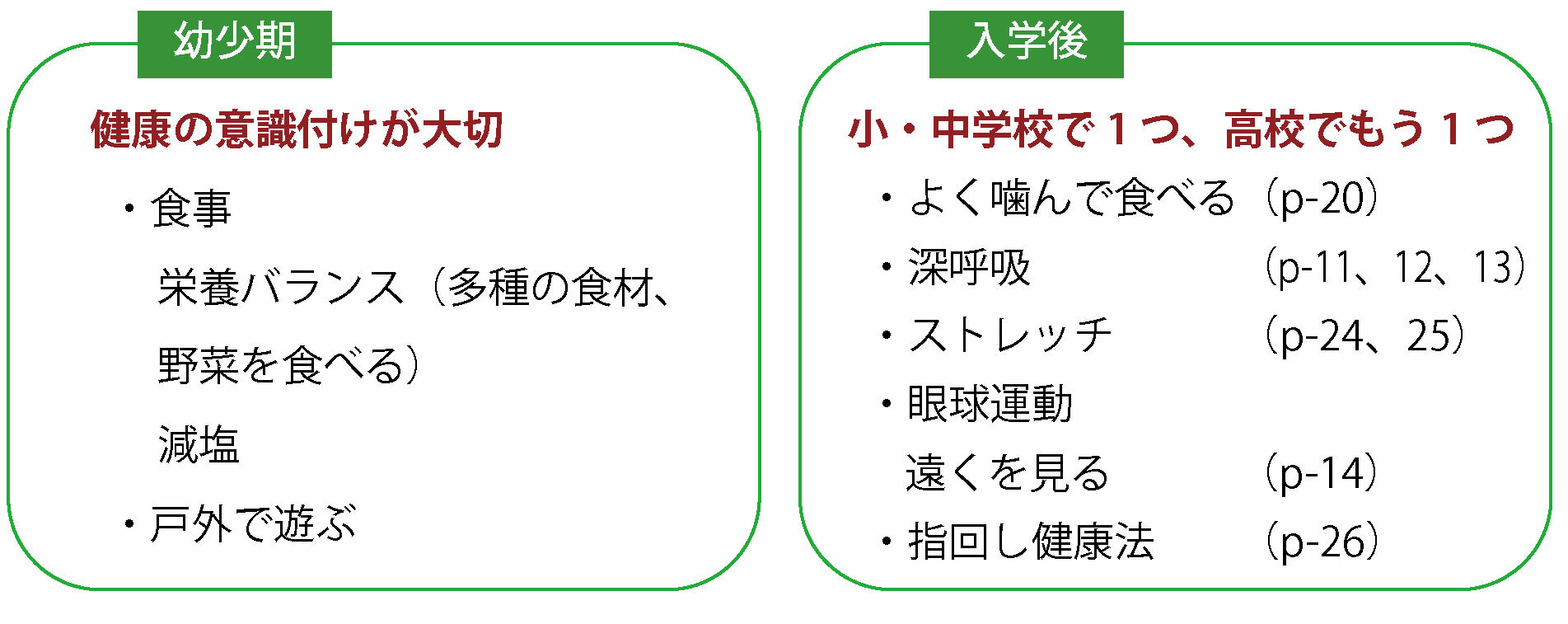

幼少期の健康づくりは、健康の意識付け(第2章-4 脳へのインストールとは?参照)が大切です。さりげなく、生活の一部に「健康」を取り入れると良いでしょう。

そして、入学後は小・中学校で1 つ、高校でもう1 つ短時間の健康法を続けると、生涯続く日課となるはずです。

2.おすすめの健康法

3.健康づくりは健康なうちから

動脈硬化など体の劣化は、見えない形で進行しています。

早期から健康づくりを続けることで、病気を予防し、歳を重ねるごとに同年代との差を実感できるでしょう。

長い人生をフルに楽しむためにも、始めるのは今からです。